Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

-

1840Nuovo sipario al teatro del CorsoPietro Fancelli (1764-1849), pittore bolognese che ha studiato a lungo a Venezia e riprende la maniera di Tiepolo, è autore del nuovo sipario del teatro del Corso. Nel Trionfo di Sofocle, dipinto “con vivacità di pennello”, è rappresentato il grande drammaturgo mentre suscita l'entusiasmo del popolo con la lettura del suo Edipo a colono e viene condotto in trionfo per le vie della città, libero dalle accuse del figlio, che voleva farlo interdire dal senato ateniese.dettagli

-

1840Trovati i resti di un ponte romano sul RenoNel letto del fiume Reno, in località Pontelungo fuori Porta San Felice, sono ritrovati 45 massi di macigno dei Colli Euganei e di marmo rosso di Verona, che appartenevano probabilmente ad un ponte romano di età augustea lungo la via Emilia. Tre di questi massi saranno collocati nel 1881 nel Museo Civico. Gli altri saranno ridotti a lastre e utilizzati per la pavimentazione della basilica di San Petronio o rivenduti dai marmisti del Pontelungo.dettagli

-

1840Misera situazione dell'arteFrederic Mercey è autore sulla "Revue des Deux Mondes" di un reportage molto critico sullo stato delle arti a Bologna. Secondo lo scrittore francese, l'unico pittore degno di nota è l'ormai attempato Pietro Fancelli (1764-1850), che opera secondo la maniera di Tiepolo ed è dotato "d'une merveilleuse facilité". Egli, però, è più un grande decoratore che un pittore di storia. Bologna è ricca di "operai di talento", che non è possibile definire artisti, come quelli che si sono arruolati sotto la bandiera di Giuseppe Guizzardi (1779-1861), decoratore e restauratore, sodale di Palagi e Basoli, definito dal Mercey un "ammirabile imitatore". L'arte non è per loro che una onesta attività, un mestiere da falsario, dove è più abile chi inganna meglio. Non gli basta imitare gli antichi maestri, ma li copiano letteralmente e poi approfittano dell'ignoranza di "connaisseurs" di passaggio, russi o inglesi, per vendere queste copie come preziosi originali. Accanto agli "artisti proletarizzati" (Grandi) che lavorano con Guizzardi, secondo Antonio Zanolini vi sono a Bologna giovani di belle speranze e "uomini profondissimi nelle teorie dell'arte", ma "nella pratica minori".dettagli

-

1840Progetto per la nuova Porta SaragozzaCentoventi oblatori, facenti parte di una unione di devoti alla Madonna di San Luca, offrono cinquanta scudi romani a testa per la costruzione della nuova barriera di Saragozza. Nella annuale discesa in città la sacra immagine è accolta dal popolo alla porta e la si vuole monumentale, circondata da una vasta piazza. Vengono eseguiti “grandiosi disegni” di una “magnifica Porta foggiata ad Arco”, ma la decisione di effettuare i lavori si farà attendere a lungo.dettagli

-

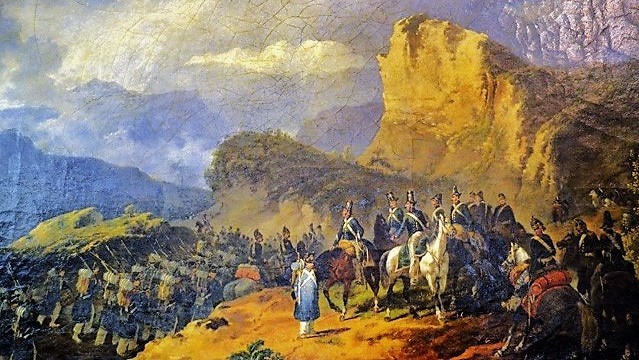

1840Riprende la cospirazione mazzinianaDopo la partenza da Bologna degli Austriaci, riprende gradualmente l'attività politica e cospirativa. Il primo nucleo di patrioti è formato da quanti avevano già partecipato ai moti del 1831 e alla Giovine Italia. In seguito si aggregano giovani, che avranno parte attiva nelle rivoluzioni del 1848 e durante la Repubblica Romana. Tra essi Augusto Aglebert, che organizza recite di filodrammatici al Contavalli, forse per celare l'operato di una Loggia massonica, Carlo Berti Pichat, fondatore della Società Agraria Bolognese, veicolo di idee nuove, Oreste Regnoli, Giuseppe Galletti, Livio Zambeccari. Vengono ristabiliti contatti permanenti con la Romagna e le Marche. Aglebert è inviato, con scarsa fortuna, in Toscana. Si stabiliscono rapporti con il Piemonte, da cui è iniziata la propaganda per Casa Savoia tramite l'associazione dei "Veri Italiani". Si creano legami con Napoli, da cui giungono le promesse di insurrezione di Carlo Poerio (1803-1867); con Malta, dove si è rifugiato il modenese Nicola Fabrizi (1804-1885), teorico della guerra per bande; infine con Parigi e con Londra, dove vive in esilio Giuseppe Mazzini. Il gruppo dei patrioti bolognesi è diviso in due comitati. A quello dirigente appartengono Giuseppe Galletti (1798-1873), Filippo Agucchi (1802-1867), Camillo Lisi (1798-1858), Antonio Montanari (1811-1898), Giuseppe Camillo Mattioli (1817-1893), Augusto Aglebert. Quello d'azione conta tra gli altri Pietro Pietramellara (1804-1849), Giovanni Righi dé Lambertini (1800-1870), Livio Zambeccari (1802-1862), Oreste Biancoli (1806-1886), Napoleone Brentazzoli (1805- 1873). Le adunanze più generali si tengono in un casino abitato dal Biancoli fuori porta Santo Stefano, mentre il Comitato dirigente si riunisce in casa di Aglebert o di Galletti. Si fabbricano bombe "all'Orsini" e chiodi a tre punte (o tripodi), che impediscono alla cavalleria nemica di manovrare. Sono avviati contatti con il colonnello Ignazio Ribotti di Molières (1809-1864), giovane ufficiale dell'esercito sardo emigrato in Spagna e tornato assieme ad altri in Italia per organizzarvi la guerriglia. Il risultato del lavoro cospirativo dei bolognesi sarà lo sfortunato moto di Savigno del 1843.dettagli

-

1840Tombato il canale FiaccacolloViene coperto il ramo del canale di Savena chiamato Fiaccacollo (o Fiaccalcollo), che scorre scoperto in mezzo alla strada omonima - una "viuzza irregolare per mal costrutte e inegualissime casipole" - e viene definito dagli abitanti del rione "una vera puzandra". Le acque del canale, "grosse e torbide talvolta, scarse e putride tal'altra", trasportano infatti "quasi fogna e sentina, immondezze d'ogni fatta" (Bosi). L'8 agosto 1850, dopo la costruzione del piano stradale carreggiabile e gli abbellimenti degli edifici che la fiancheggiano, verrà cambiato il nome della strada: da via Fiaccacollo a via Rialto Nuovo.dettagli

-

1840Le scuole dei fratelli MareggianiSull'esempio dell'esperienza pilota di Giuseppe Bedetti (1799-1889) don Gaetano e don Carlo Mareggiani aprono una scuola per istruire ragazzi poveri a vari mestieri. E' collocata in un primo tempo nel Palazzo Bentivoglio, poi verrà trasferita a Palazzo Bevilacqua in via San Mamolo. Negli ampi locali di questa antica dimora nobiliare saranno raccolti fino a 100-120 ragazzi. Le scuole vivono grazie alle offerte dei privati e a un piccolo assegno della Legazione. I maestri si prestano gratuitamente, ma le spese sono comunque notevoli per l'affitto dei locali, l'olio dei lumi, i quaderni, i libri, per i generi alimentari e le bevande, per i premi. A sostenere questa iniziativa filantropica interverrà papa Pio IX con una dote di mille scudi, che sarà amministrata dalla Curia arcivescovile.dettagli

-

1840Restauri a Porta San FeliceLa Porta San Felice aperta in frettaFu a' cittadini suoi, ch'erano esclusiMa tanta fu la calca in quella strettaChe i vincitori, e i vinti entrar confusi A. Tassoni, La secchia rapita, Modena 1744, p. 13 Porta San Felice, in posizione strategica sull’antica via Emilia, è l’ingresso principale alla città di Bologna da ovest. Eretta assieme alle mura nel XIII secolo, ha vissuto momenti storici salienti e visto passare importanti personaggi, da Re Enzo prigioniero al cardinale Bertrando del Poggetto, da papa Leone X al Bonaparte, che la attraversò nel 1805. Per arrivo di quest’ultimo nelle vesti di imperatore furono eretti intorno apparati trionfali ed essa prese in suo onore il nome di Porta Napoleone. Il 1840 è l’occasione per un nuovo restauro in stile: sulle mura ai lati della porta spuntano merli ghibellini a coda di rondine, molto in voga nel periodo romantico. Un nuovo intervento si renderà necessario nel 1849, dopo l’assedio austriaco alla città. Nel 1903 l’antica struttura sarà isolata dalle mura trecentesche, ormai in gran parte demolite. Ulteriori restauri saranno effettuati tra il 2007 e il 2009.dettagli

-

1840La Specola è ormai un museoKarl L. von Littrow (1811-1877), astronomo e matematico austriaco, prossimo direttore dell'Osservatorio di Vienna, viaggia in Italia per "visitare la maggior parte delle Specole". Le sue impressioni, poco lusinghiere sullo stato dell’astronomia nel paese, vengono pubblicate sulla "Gazzetta di Venezia". Riguardo alla Specola bolognese scrive che "in generale il tutto è paragonabile a un antico edifizio, il quale offre più soggetto di studio all'archeologo che all'astronomo". Il giudizio impietoso riflette la decadenza degli studi astronomici nell'Università di Bologna, già rilevata nel 1802 da Barnaba Oriani, inviato della Repubblica italiana, e peggiorata durante la Restaurazione, soprattutto dopo la scomparsa del direttore Pietro Caturegli (1786-1833). Costruita tra il 1712 e il 1727 su disegno dell'architetto Giuseppe Antonio Torri (1655-1713) per l'Istituto delle Scienze di Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), la Specola è stata sostenuta decisamente dal governo pontificio nel corso del Settecento, ai tempi di Eustachio Manfredi (1674-1739) e Eustachio Zanotti (1709-1782). Il declino del secolo seguente si spiega con l'accresciuta importanza di altri osservatori italiani e con il generale disinteresse - se non avversione - del governo verso l'irrequieta Università bolognese. Anche dopo l'Unità la rinascita degli studi astronomici e il ripristino della Specola tarderanno a venire. Riguardo a quest'ultima ancora nel 1876 il francese Rayet scriverà che "l'osservatorio non è più che una specie di museo, dove la polvere e la ruggine corrodono alcuni strumenti storici".dettagli

-

19 marzo 1840Una tombola per volareL'aeronauta Francesco Orlandi, protagonista di numerosi voli in varie città italiane, ottiene di effettuare una tombola di 300 scudi, “da estrarsi nella Piazza Maggiore di Bologna” il 19 marzo, per finanziare le sue imprese in pallone. Le cartelle costano 10 baiocchi l'una. Sono previsti premi di 10 scudi per il terno, 50 per la cinquina e 150 per la tombola. Nel giornale "Il Caffè di Petronio" saranno riportati alcuni "esperimenti" fatti da Orlandi nel 1841, ma il suo volo più avventuroso sarà effettuato a Ravenna il 30 luglio 1843, quando il pallone finirà in alto mare spinto dallo scirocco e sarà fortunosamente recuperato, assieme al volatore, da due pescherecci del luogo.dettagli

-

9 aprile 1840Poche fonti pubbliche e di scarsa qualitàIl prof. Gaetano Sgarzi, valente chimico, presenta all'Istituto di Bologna un saggio sulle acque potabili della città. Da questo risulta, tra l'altro, che le fonti pubbliche sono poche e di non grande qualità. Oltre alla fontana del Nettuno, che si dirama nella Fontana Vecchia - la cui acqua è in origine "selenitosa e cattiva" per diventare "più discreta" nel passare alle condotte centrali - vi sono la cosiddetta Fontanina e uno "zampillo" alla base delle mura esterne di Porta Maggiore. A capo di un vicolo situato tra Porta Lame e Porta Galliera, che dal canale di Reno va verso nord e piega a ponente costeggiando il Porto Navile, vi è una scala che scende a una sorgente di acqua fredda, che risulta dalla confluenza di più polle ed è forse formata "dai trappellamenti delle acque del canale". Conosciuta come la Fontanina, è frequentata dai bolognesi fin dal XIII secolo. Si sa che in passato "la concorrenza per atingere quest'acqua era incredibile in ogni tempo dell'anno". L'Alidosi nel '500 parla di "una fontana dove sorge acqua delicata". Due secoli più tardi il Taruffi descrive quell'acqua come "molto leggiera per gl'Infermi". Ancora all'inizio dell'800 è considerata la migliore di Bologna, ma la sua fama è destinata a diminuire. Secondo Sgarzi, che l'ha analizzata chimicamente, essa contiene in eccesso "idroclorato, solfato e carbonato di calce, silicio, solfato e idroclorato di soda" e ha inoltre molto carbonato di ferro. Pochi anni dopo Pietro Gamberini la definirà cruda, pesante e "inetta agli usi economici domestici". Oltretutto il quartiere intorno alla sorgente, fatto di catapecchie e “viottoli scoscesi precipitanti verso il Navile”, è un covo della mala bolognese. “Gli antri, i recessi, le stesse fognature” della zona offrono nascondigli ideali e passaggi segreti ai “topi grigi” per sfuggire alla polizia. Dall'ultima sorgente, situata tra Porta Santo Stefano e Porta Maggiore, sgorga invece un'acqua alla quale è dato impropriamente l'epiteto di "marziale", cioè ferruginosa: contiene infatti abbondanti sali calcari ed è totalmente priva di ferro.dettagli

-

8 maggio 1840Il Ritiro e Scuola di San PellegrinoIl sacerdote Camillo Breventani (1810-1898) fonda, non lontano da Porta Sant'Isaia, un istituto che si propone “di dare educazione religiosa e civile a povere fanciulle pericolanti e in balia di sè”, avviandole ai "lavori donneschi" e formandone buone operaie e buone domestiche. Riceve bambine tra i sette e i dodici anni: alcune vi restano in permanenza, altre di sera tornano alle loro case. La scuola pubblica "per le figlie del popolo" è collocata in locali separati. Poche ragazze pagano una piccola retta, la maggior parte non paga nulla. Quelle che rimangono residenti saranno poi collocate come donne di servizio. I locali utilizzati per il collegio appartenevano a una Compagnia intitolata a San Pellegrino, costituita nel 1518 con lo scopo di dare soccorso ai poveri e soppressa nel 1798. Nel 1568 la sede originaria fu abbattuta per la sistemazione della strada e sostituita con una nuova costruzione. Verso il 1870 il Ritiro e Scuola di San Pellegrino, approvato ufficialmente nel 1851 dal Cardinale Oppizzoni, arriverà ad avere oltre 120 ospiti. Nel 1841 il canonico Sebastiano Capelli aprirà in via Cartoleria Vecchia, un istituto simile, destinato a "fanciulle miserabili": il Conservatorio della Beata Vergine della Croce. Con il suo esiguo patrimonio riuscirà a sostenere, grazie allo "zelo e la carità degli amministratori", fino a una trentina di ragazze.dettagli

-

15 maggio 1840Carlo Berti Pichat fonda "Il Felsineo"Carlo Berti Pichat (1799-1878), amministratore di vaste proprietà terriere a San Lazzaro di Savena, fonda il settimanale “Il Felsineo”, “giornaletto utile ed ameno”, che si propone di diffondere una concezione moderna dell'agricoltura. Uscito per la prima volta il 15 maggio, il periodico è l'organo della Società Agraria, che ha ricevuto nuovo impulso dopo il moto del 1831, sotto la presidenza del marchese Francesco Guidotti Magnani. Per sei anni diventerà un luogo di incontro e confronto per coloro che tentano di rinnovare dall'interno lo Stato Pontificio, soprattutto dal punto di vista economico. Riporterà i lavori delle conferenze agrarie che si terranno dall'inverno del 1842 nella casa di Berti Pichat in via Santo Stefano. Ad esse prenderanno parte alcuni dei protagonisti del liberalismo moderato bolognese, seguaci del Gioberti e del Balbo, quali Marco Minghetti, Luigi Tanari, Annibale Ranuzzi, Antonio Montanari, Giovanni Massei e Rodolfo Audinot, desiderosi di introdurre riforme liberali senza aderire alla propaganda mazziniana. Espressione della cultura paternalistica tradizionale, Carlo Berti Pichat è un fautore della mezzadria ed è contrario alle aziende capitalistiche in agricoltura. Imputa il pauperismo sempre più esteso nelle campagne alla diffusione dei rapporti capitalistici. Durante il suo priorato a San Lazzaro, dal 1828 al 1831, ha offerto lavori straordinari ai disoccupati per combattere il vagabondaggio. Si è inoltre impegnato a fondo per il riconoscimento di questo borgo suburbano come comune autonomo e quindi libero da tributi verso Bologna. Coinvolto nei moti del 1831, il suo nome è stato segnalato nel famigerato “Libro dei Compromessi”. Sarà in prima linea anche nel 1848-1849 come comandante del Battaglione Universitario e difensore della Repubblica Romana. Emigrato in Piemonte alla caduta della Repubblica, vi pubblicherà l'importante opera Istituzioni scientifiche e tecniche, o corso pratico di agricoltura. Dopo l'Unità sarà deputato della Sinistra e nel 1872, per breve tempo, anche sindaco di Bologna.dettagli

-

21 maggio 1840La predicazione di Ugo Bassi è interdetta nello Stato PontificioPer ordine diretto del Papa viene impedito a Ugo Bassi di predicare nel territorio degli Stati Pontifici. La decisione è stata presa "a cagione delle sollevazioni commesse in Bologna, che hanno messo in grave ansietà i Conservatori della pubblica tranquillità". Impegnato fin dal 1835 per il Quaresimale nella cattedrale metropolitana di Bologna, il padre barnabita ha rifiutato la censura preventiva al suo sermone da parte del cardinale arcivescovo Oppizzoni. Si è espresso liberamente, volendo che "nel cuore dé suoi cari bolognesi rimanessero quelle verità, che un giorno avrebbero formato di questo popolo eterni nemici del papato e della tirannide". Le sue parole sono state accolte da grandi ovazioni. Ha ricevuto dediche e omaggi da parte di tanti, la sua effige è andata a ruba. Prima di partire da Bologna ha benedetto la gioventù, incitandola ad amare l'Italia e augurandosi che il paese "ritrovi in Europa anco il suo bel nome". Ha quindi provocato un grande scandalo presso il clero e le denunce al Papa non si sono fatte attendere. Il divieto papale lo raggiunge mentre si appresta a predicare a Perugia, dopo aver suscitato entusiasmi anche a Piacenza. Gli viene imposto di ritirarsi, come in esilio, nell'eremo di San Severino Marche.dettagli

-

22 giugno 1840Nomina di Mercadante al Liceo musicaleIl 22 giugno il consiglio comunale nomina il compositore Giuseppe Saverio Mercadante (1795-1870) maestro di contrappunto e Censore degli studi al Liceo Musicale, sulla cattedra che fu di Stanislao Mattei. Il celebre musicista è nominato anche insegnante di contrappunto e direttore della Cappella di S. Petronio, oltre che membro dell'Accademia Filarmonica. La sua presenza a Bologna è fortemente voluta da Gioachino Rossini, consulente del Liceo musicale e suo sodale al Theatre Italien di Parigi. Purtroppo, dopo una prima accettazione, il compositore di Altamura rinuncerà alla carica. Allettato dalla proposta di assumere la direzione del conservatorio di Napoli, verrà meno ai patti con Rossini. Quest'ultimo si lamenterà a lungo di non riuscire a trovare un sostituto alla sua altezza. Negli anni seguenti falliranno anche i tentativi di coinvolgere Giovanni Pacini e Gaetano Donizetti.dettagli

-

25 agosto 1840L'areostato dirigibile di Francesco GiustiFrancesco Giusti di Rocca Malatina, appassionato di scienza e di tecnica, presenta, sul n. 12 del giornale bolognese "Il Caffè di Petronio" (25 agosto 1840), uno strambo progetto di aerostato dirigibile, con un sistema di propulsione a reazione da lui ideato. La macchina è composta da un globo con la foggia di volatile, con una punta a prua e due condotti a poppa per la fuoriuscita del vapore. E’ qui espressa per la prima volta nella storia l’idea di “un motore esplosivo a miscela gassosa” (Gattegno Ferro). Giusti non riuscirà a realizzare il suo progetto per mancanza di fondi propri e nonostante ripetuti appelli "alle classi agiate" per ottenere aiuti finanziari. "Non è a credere che cervelli strambi e concezioni pazzesche e risibili siano mancati in questa, come in tutte le altre palestre umane", sarà il commento di R. Ambrosini a proposito del bizzarro veterinario modenese, espresso nell'opera L'Aeronautica a Bologna (1912).dettagli

-

3 ottobre 1840Censurato il "Guglielmo Tell" di RossiniIl Guglielmo Tell di Gioachino Rossini non può essere rappresentato a Bologna fino al 1838 - dopo la partenza dalla città della guarnigione austriaca - per i contenuti ritenuti sovversivi del libretto. L'opera è reduce da un grande successo a Parigi. Alla prima del 3 agosto 1829 al Théâtre de l’Académie Royale de Musique ha assistito entusiasta anche il giovane Liszt. Divenuta simbolo di libertà, per anni verrà eseguita solo parzialmente e quasi in clandestinità nelle sale private. Nonostante le richieste della censura pontificia, nell'autunno del 1840 l'impresario Fares riuscirà ad aggirare l'ostacolo di cambiamenti troppo radicali e umilianti per l'autore, mutando il titolo, divenuto Roberto di Sterlinga, ma utilizzando le partiture e il libretto di una precedente rappresentazione ad Ancona, più fedeli all'originale. Il 3 ottobre al Teatro Comunale, con la direzione del maestro Pietro Romani, canteranno Luigi Maggiorotti, il tenore Nicola Ivanoff (1810-1880), pupillo di Rossini, nella parte di Arnoldo e Fanny Golderbergh. Le traversie del Guglielmo Tell contribuiranno probabilmente alla scelta di Rossini di non comporre più per il teatro, nonostante l'ancor giovane età. Nello stesso tempo le “parole di libertà” di quest'opera saranno usate dal compositore pesarese per rintuzzare “l'epiteto di codino” sollevato contro di lui negli ambienti liberali.dettagli

-

3 novembre 1840Debutto di Fanny CerritoLa ballerina Fanny Cerrito (1817-1909), una delle più acclamate d'Europa, è in scena al Teatro comunale nel ballo Il Genio e la Fata di Antonio Monticini. Per veder danzare questa ragazza "piccola, bionda, occhi azzurri, piedi minuscoli" (Baccolini) con il dono innato della danza, i palchi sono da tempo occupati. La sua esibizione provoca scene di isteria collettiva. Figlia di un ufficiale dell'armata napoletana, Fanny ha debuttato come prima ballerina alla Scala nel 1838. Proseguirà con grande successo la sua carriera all'Her Majesty's Theatre di Londra e all'Opera di Parigi. Una sua esibizione alla Scala nel 1843, assieme a Maria Taglioni, creerà una profonda divisione nel pubblico e farà nascere tra le due una grande rivalità.dettagli