Una serie di risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 08 aprile.

Rizzoli compra il convento di San Michele in Bosco

@ Via Giulio Cesare Pupilli, 1, Bologna (BO)

Il prof. Francesco Rizzoli (1809-1880), primario di Chirurgia all'Ospedale Maggiore, acquista per 55.000 lire dal Demanio il convento abbandonato di San Michele in Bosco.

Il grande complesso fu espropriato in epoca napoleonica e utilizzato come casa di forza per i condannati all'ergastolo. In seguito ha ospitato papa Pio IX e re Vittorio Emanuele II durante le loro visite ufficiali in città.

L'intenzione di Rizzoli è di fondare un istituto appositamente dedicato alla chirurgia dell'apparato scheletrico, preservando però l'antico complesso monastico:

"Lo Stabilimento dovrà essere impiantato nella suddetta Villa di San Michele in Bosco, la cui parte monumentale dovrà essere in perpetuo conservata e mantenuta, a patrio decoro, a carico della mia eredità".

Il progetto sarà realizzato dopo la sua morte a cura dell'Amministrazione provinciale.

L'Istituto Ortopedico Rizzoli verrà inaugurato dal Re d'Italia nel 1896 e nel secolo seguente diventerà uno dei migliori ospedali ortopedici del mondo.

Al medico filantropo sarà dedicata una delle principali arterie cittadine, ricavata dall'allargamento del Mercato di Mezzo.

“Archiginnasio d’oro” a Eugenio Riccomini e Antonio Faeti

Eugenio Riccomini riceve l’8 aprile l’ “Archiginnasio d’oro”. Nel consegnare il premio, il commissario Cancellieri lo definisce “un monumento alla cultura”.

Il professore è molto conosciuto in città: ha il merito di saper avvicinare all’arte e alla storia non solo pochi eletti, ma le folle tipiche dei concerti rock. Oltre che critico e storico dell’arte e grande “cicerone”, Riccomini è stato più volte assessore, vice-sindaco e a lungo consigliere comunale.

Il 13 aprile lo stesso premio, dedicato ai bolognesi che si sono distinti in campo culturale, è consegnato ad Antonio Faeti, docente all’Alma Mater per 25 anni.

Ex maestro, ma anche disegnatore e scrittore, ha dato vita, per la prima volta in Italia, a un corso universitario di Letteratura per l’infanzia.

Nel premiare Faeti il commissario Cancellieri ricorda la grande attenzione della città di Bologna nei confronti dei bambini.

Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

"Guerra ai salumai americani!"

La Società dei Salsamentari bolognesi vota all'unanimità un ordine del giorno in cui dichiara guerra ai salumai americani e chiede la tutela del governo italiano contro il depauperamento della fiorente industria locale.

Cosa succederebbe - si chiedono i "salaroli" - se decadesse l'industria salumiera, "quale altra industria rimarrebbe alla nostra città?".

Da molto tempo i salumai d'Oltreoceano fanno concorrenza sleale, cercando di imitare mortadelle, salami e altri prodotti tipici bolognesi.

Ogni insaccato di maiale, in America, è chiamato semplicemente Bologna o Boloney.

L'Agenzia dei Beni Nazionali. Altre soppressioni

Il nuovo governo della Repubblica Cisalpina crea l'Agenzia Dipartimentale dei Beni Nazionali, con sede nel Collegio Montalto.

Ha il compito di amministrare gli immobili delle corporazioni soppresse e di gestire il loro patrimonio artistico, subentrando all'Accademia Clementina.

Questa ritorna ai tradizionali compiti di educativi e di consulenza sui restauri. Mantiene però la custodia dei beni in deposito presso la casa del senatore Malvezzi. I depositi presso l'Istituto delle Scienze sono tutelati dai membri di questo istituto.

Il 17 giugno 1798 l'Agenzia dei Beni Nazionali si trasferirà nel convento di San Salvatore, in precedenza sede della Giunta delle contribuzioni.

Il governo cisalpino continua inoltre nell'opera di soppressione delle corporazioni religiose e alienazione dei loro beni.

Nel 1797 è la volta di Santo Stefano, San Procolo, San Giovanni Battista dei Celestini, San Paolo dei Barnabiti (11 marzo) e della Certosa di San Girolamo.

Edifici, giardini e canali

Notizie sugli edifici storici, i giardini e i canali di Bologna. Con mappa, bibliografie, immagini, link.

Giardino della Lunetta Gamberini

Il nome del giardino ricorda la linea difensiva voluta dal generale Fanti tra il 1860 e il 1867, che contava 9 forti e 17 lunette munite di cannoni intorno a Bologna e sparse fortificazioni sulle colline. La lunetta prese il nome da una Cà Gamberini che sorgeva nei pressi della via Emilia. L’ingombrante trincea fu un’apparizione effimera, perché il piano regolatore del 1889 ne decretò il rapido smantellamento. Furono conservati solo piccoli presidi, come la Lunetta Gamberini, adibita alla fabbricazione di fulminato di mercurio. Il complesso dell’area verde, che si estende per 14,5 ettari, è frutto di una serie di acquisizioni degli anni ’70. Circondata da una folta siepe con alberi di Giuda, forsizie, scotani, sanguinelli, sinforine e altri arbusti ornamentali, ospita al suo interno impianti sportivi, scuole, un centro sociale e un centro giovanile. Gli ampi prati sono spesso ombreggiati da filari di pioppi bianchi e tigli. Dall’ingresso di via Sigonio, oltre un prato alberato, si alza un rilievo, con le pendici rivestite di robinie, biancospini e olmi, che era probabilmente il nucleo centrale della vecchia postazione.

Canale di Reno - Grada

In seguito ad accordi con alcuni privati, nel 1208 il Comune di Bologna fece costruire una nuova chiusa sul fiume Reno a Casalecchio e un canale che entrava in città alla Grada. Il nome si riferisce alle due grate di ferro, tuttora visibili, usate per fermare i rami e le frasche trasportate dalla corrente e per impedire introduzioni clandestine di merci e di persone all’interno della cinta muraria. Il canale di Reno alimentava diverse lavorazioni.

Scrittori e scrittrici

Una mappa dedicata agli scrittori a alle scrittrici che hanno operato e vissuto a Bologna nell'800 e nel 900: i salotti, i caffè, le istituzioni culturali, le abitazioni.Un modo per conoscere e amare di più la città.

Caffè del Pavaglione

Terminata la lettura, il Carducci, compiacevasi molte sere di giocare al prediletto briscolone e qui la sua natura, per molti rispetti ingenua e quasi fanciullesca, aveva il sopravvento. Egli teneva moltissimo a mostrarsi buon giocatore ed a vincere la piccola posta stabilita, per poi offrire alla compagnia qualche bottiglia di vino eccellente. Ma in verità non sapeva giocare e, cosa curiosa, stentava assai a conteggiare i punti delle partite. Tuttavia egli non ammetteva di perdere e se talvolta ciò accadeva, metteva di colpo il broncio. Necessario quindi, per tenerlo di buon umore, era di farlo apparire abile e fortunato nel gioco ed a questa bisogna tutti dal più al meno si sobbarcavano.

(O. Trebbi)

Vincenzo Cardarelli

Che ne so io degli Etruschi? Quel tanto solo che m'è dato immaginare, essendo nato, si può dire, in mezzo alle loro tombe ...

La civiltà etrusca, evocata di frequente come simbolo morale nelle prose e nelle poesie, ha guidato Vincenzo Cardarelli tra le vicissitudini e le difficoltà della vita.

Dopo aver vissuto l'infanzia a Tarquinia, facendo studi irregolari, a diciassette anni fugge a Roma, dove per vivere fa i mestieri più vari. E' dapprima correttore di bozze e poi redattore all' “Avanti!”, dove avvia la sua carriera di giornalista.

Comincia a collaborare a vari periodici, dal “Marzocco” al “Resto del Carlino”. Riformato per una malformazione congenita, evita la guerra. Frequenta invece a Firenze l'ambiente letterario della “Voce”, facendo amicizia con Soffici e De Robertis.

Nel 1919 interrompe la collaborazione avviata a Roma con il quotidiano "Il Tempo" e si impegna come redattore e direttore della "Ronda", rivista da cui scaturirà un nuovo movimento letterario.

Per essa, nel primo numero, detta tre punti programmatici: simpatia per il passato e culto dei classici; leggere e scrivere elegante non come forma, ma come trasparenza dei moti dell'animo; attenzione alle letterature straniere, ma senza "spatriarsi".

Nel 1925 inizia a scrivere per il quotidiano "Il Tevere" di Telesio Interlandi, occupandosi di teatro e letteratura. L'anno seguente avvia con Giuseppe Raimondi una collaborazione a "L'Italiano" di Leo Longanesi.

Negli anni seguenti è inviato in Russia e scrive sul "Bargello" di Firenze. Pubblica numerose poesie, resoconti di viaggio, prose autobiografiche. A Roma frequenta il caffè Aragno, con amici scrittori quali Cecchi, Soffici, Ungaretti.

Nel 1948 vince il Premio Strega con Villa Tarantola e nel 1954 il Premio Napoli con Viaggio di un poeta in Russia. Dal 1949 dirige, assieme a Diego Fabbri, il periodico "La Fiera Letteraria".

Amante di Baudelaire e Leopardi, Cardarelli è stato un abile conversatore e un letterato "polemico e severo". Dopo una vita vagabonda e solitaria, è morto povero a Roma nel 1959.

(Liberamente tratto da: Wikipedia - Vincenzo Cardarelli)

Si fermava spesso a Bologna

Nel dopoguerra il gruppo fondatore della "Ronda" effettuava a volte "il suo annuale congresso di partito all'ombra delle due torri". Raimondi, che della rivista era il segretario, ha ricordato che l'arrivo in città di Cardarelli "metteva curiosità e aspettativa".

Una volta per stagione, o anche più di rado, il poeta di Tarquinia "sembrava desiderare di ritrovarsi ad un tavolo di trattoria o di caffè" con l'amico Giuseppe Bacchelli, uno dei “sette savi”.

Uscendo dalla bella sala liberty del caffè di San Pietro, gli amici Raimondi, Morandi e Bacchelli passeggiavano con Cardarelli lungo via Indipendenza.

Ad essi forse si univa anche il giovanissimo e vulcanico Longanesi, ideatore dell' “Italiano”, un periodico decisamente innovativo, al quale tutti collaboreranno.

Nel 1929 Morandi e Longanesi furono pienamente coinvolti nella pubblicazione della raccolta di prose d'arte Il Sole a picco, che contribuì alla definitiva affermazione del poeta di Corneto Tarquinia, vincendo quell'anno il premio Bagutta.

Il volume uscì in mille copie per le Edizioni dell'Italiano, stampato in caratteri bodoniani su inedite pagine di granturco e con 22 disegni del pittore bolognese.

Per la prima ed unica volta nella sua carriera Morandi produsse un set completo di illustrazioni per un testo letterario, segno di affinità e consonanza profonda con la poetica dello scrittore laziale.

E' il tempo del rientro nell'ordine di Cardarelli, dell'accostamento a Leopardi, sedentario e malinconico, eletto a modello morale e di stile.

Alla sua “deserta poesia dei luoghi fuori mano” fanno eco i paesaggi senza tempo della periferia bolognese e dell'Appennino - o le più rare nature morte - di Morandi.

L'amicizia e la solidarietà dei “bolognesi” nei confronti di Cardarelli durerà nel tempo. Nel 1947 Morandi metterà all'asta alcuni suoi dipinti per aiutarlo economicamente. Nel 1962 Raimondi curerà per Mondadori l'edizione delle Opere complete del poeta.

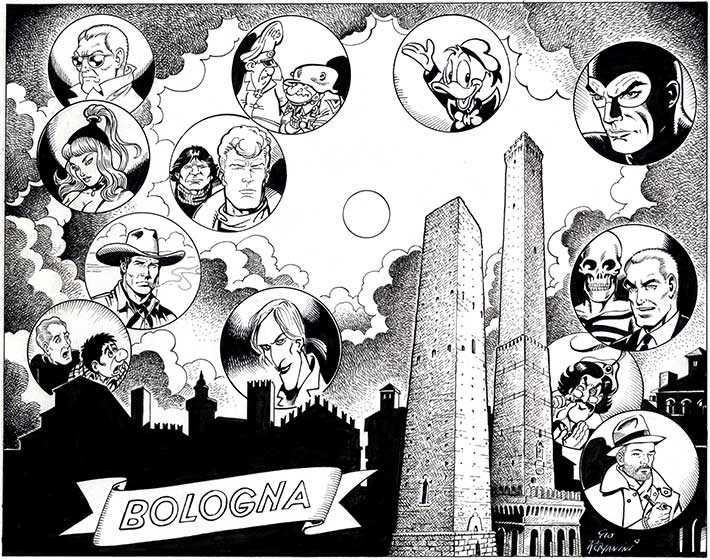

Bologna dei fumetti

Bologna dei fumetti elenca tutti gli autori e le storie ambientate nei luoghi della città di Bologna.

Nuovo fumetto: Pazienza e Scozzari, Valvoline

Un nuovo, travolgente fumetto d'assalto nasce sulla stessa lunghezza d'onda del movimento studentesco, esploso in città nel 1977.

Le tavole del Pentothal di Andrea Pazienza terminano con i disordini seguiti all'uccisione di Francesco Lorusso. La stessa Bologna, ex capitale “rossa”, percorsa ora dall'inquietudine che sale tra le fila degli studenti “fuorisede”, dalle case occupate, dai cortei del Movimento, appare nelle altre storie di Andrea Pazienza (Zanardi, Pompeo), come nelle strisce di Filippo Scozzari, artista riminese e compagno d'avventura di Pazienza.

Artisti attivi a Bologna – nuove tendenze

Nonostante il fumetto, in particolare il fumetto d'autore, sia attualmente in crisi di popolarità e l'ambiente produttivo cittadino non sia più lo stesso, dopo la chiusura o il trasferimento di tante realtà editoriali e la partenza di tanti autori, Bologna è ancora la sede di elezione di molti artisti e autori di fumetti.

Bibliografie

Percorsi di lettura per imparare a conoscere la città di Bologna.

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi ricevette il Premio Nobel per la Fisica il 10 dicembre 1909. Erano passati solo pochi anni da quando, da una finestra della sua villa di Pontecchio, a due passi da Bologna, aveva lanciato i primi segnali di telegrafia senza fili.

Rossini a Bologna

In occasione dei 150 anni dalla morte, il legame di Gioachino Rossini con la città

Sindaci del dopoguerra

Questa sezione di Bologna online ospita informazioni sui sindaci di Bologna nel secondo dopoguerra. Offre schede biografiche, notizie sui loro mandati e la composizione delle giunte; segnala inoltre libri, saggi, articoli disponibili nella biblioteca Salaborsa.

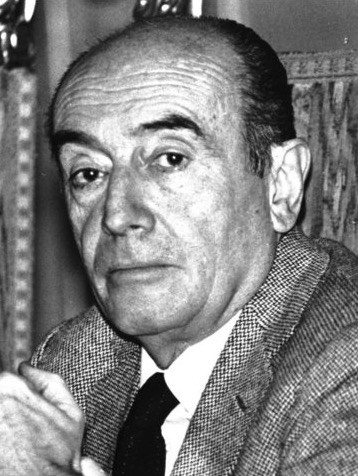

Renato Zangheri

Renato Zangheri è nato a Rimini il 10 aprile 1925. Ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Rimini, poi la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove si è laureato con lode con una tesi dal titolo Problemi e aspetti del socialismo italiano.

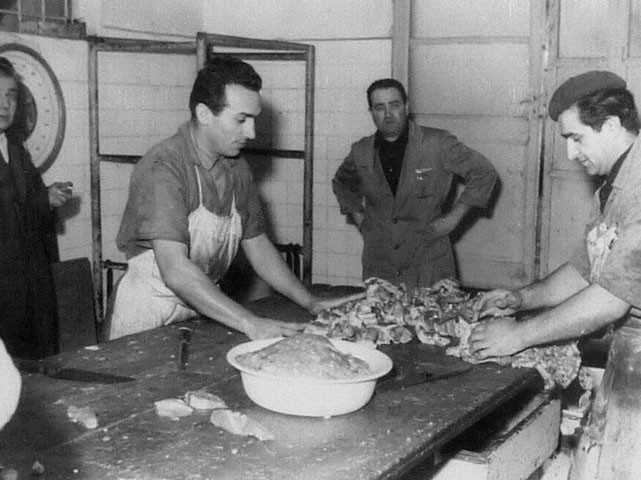

Giorgio Guazzaloca

Giorgio Guazzaloca è nato a Bazzano, in provincia Bologna, il 6 febbraio 1944. Ha cominciato a lavorare con il padre a 15 anni e a 23 anni ha assunto la gestione dell'azienda di famiglia.

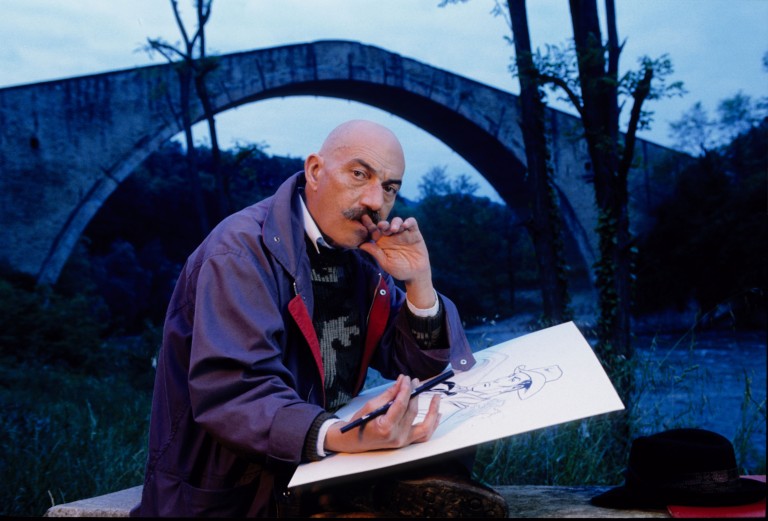

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.