Risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 23 aprile.

Alfred Connor Bowman governatore militare di Bologna

Il colonnello americano Alfred Connor Bowman (1904-1982) è nominato comandante del Commissariato regionale alleato dell' “Emilia region”, comprendente Bologna.

Durante il suo breve mandato - l'amministrazione militare alleata terminerà a Bologna il 4 agosto - Bowman si impegnerà soprattutto per il disarmo delle formazioni partigiane. In seguito opererà nell’area della Venezia Giulia e di Trieste.

Tragico bilancio dei bombardamenti su Bologna

Alle 7 del mattino del 23 aprile la sirena dà l'ultimo segnale di cessato allarme aereo. Dal 14 giugno 1940 vi sono stati 612 allarmi, per un totale di 483 ore.

Tra il 16 luglio 1943 e il 22 aprile 1945 sono state 94 le incursioni aeree su Bologna (118 se si considerano le ripetizioni negli stessi giorni), delle quali 32 eseguite da formazioni di bombardieri.

2.481 sono i morti accertati e 2.074 i feriti, ma notizie ufficiali sulle perdite nei bombardamenti non saranno mai comunicate.

I danni edilizi ammontano a circa la metà del patrimonio cittadino: 1.336 fabbricati distrutti, 1.582 semidistrutti e 2.964 lesionati, per complessivi 121mila vani.

Sono stati colpiti e gravemente danneggiati alcuni importanti edifici storici, come l'Archiginnasio e il teatro del Corso e molte chiese, da San Francesco, a San Giorgio in Poggiale, al Corpus Domini.

Le infrastrutture hanno subito danni ingenti: sono state distrutti 6.500 metri di tubature stradali, metà delle vetture tramviarie sono fuori uso.

L'area urbana che si trovava lungo la linea degli incessanti bombardamenti sulla stazione ferroviaria appare totalmente distrutta. Essa comprende antichi borghi e più moderni complessi, come quello dell'Ospedale Maggiore, tra porta Lame e il canale di Reno.

Nei dintorni della città si sono formate vere e proprie bidonville, abitate dagli sfollati. A circa 20mila profughi e 60mila sinistrati si aggiungono partigiani bisognosi, reduci da prigionia, internati militari e politici.

L'ultima incursione aerea si è avuta nella notte del 22 aprile da parte di un solitario aereo tedesco, che ha lasciato cadere alcuni spezzoni incendiari nei pressi dell'ospedale Sant'Orsola, senza far danni.

Incendio al sacrario dei caduti partigiani di piazza Nettuno

Un incendio distrugge per due terzi l'altare del popolo, il reliquario con le foto dei caduti durante la Resistenza, appeso al muro di Palazzo d'Accursio in piazza Nettuno.

Il sacrario dei caduti partigiani sarà nuovamente danneggiato, da un atto di vandalismo neofascista, nel febbraio del 1973.

Tutta la provincia di Bologna è libera

Il 22 aprile le avanguardie della 2a divisione neozelandese si spingono a nord di Bologna all'inseguimento dei tedeschi in ritirata.

All'altezza di Castel Maggiore i neozelandesi prendono contatto con la 91a divisione americana, mentre più a est stroncano le ultime sacche di resistenza presso Minerbio.

L'incontro di un distaccamento di partigiani della 2a Brigata "Paolo" con le truppe indiane nei pressi di San Martino in Soverzano non è dei più cordiali: i resistenti sono disarmati e fermati per alcune ore.

Nei pressi di Cavezzo (MO) una compagnia di SS in ritirata compie un ultimo eccidio contro un gruppo di partigiani catturati tempo prima a San Giovanni in Persiceto e a loro consegnati dalle brigate nere.

Forse i tedeschi rispondono a un tentativo di fuga. Secondo un'altra versione, invece, colpiscono alle spalle i prigionieri dopo averli lasciati liberi.

Guadando il Savena, il 22 aprile i Maori entrano a Bentivoglio festeggiati dalla popolazione. I ponti sul Savena e sul Navile sono riparati velocemente anche grazie all'aiuto dei partigiani della 2a brigata Paolo Garibaldi.

Gli Alleati raggiungono Minerbio, dove il sindaco è già stato insediato dal CLN e in serata arrivano vicino al Reno.

Dopo l'ingresso a Malalbergo - che ha subito 48 vittime civili nel grave bombardamento del 19 aprile - e a Galliera, tutta la provincia di Bologna è libera.

L'inseguimento dei tedeschi procede verso Ferrara e il Veneto ad opera dei battaglioni corazzati inglesi, indiani e neozelandesi. Il contingente polacco rimane invece a Bologna con compiti di retrovia e presidio del territorio.

Il 22 aprile presso Casumaro (FE), muore combattendo contro le retroguardie tedesche in fuga il partigiano Paride Zanotti (Rizzulen), vice-comandante della 2a brigata Garibaldi "Paolo" (secondo altra fonte muore a Cento il 27 aprile per le ferite riportate).

Il 23 aprile l'VIII Armata si ricongiunge con la V Armata americana a Finale Emilia, chiudendo in una sacca le divisioni tedesche in ritirata.

Una parte del Corpo paracadutisti tedesco riesce a passare il Po a nuoto, abbandonando tutto il materiale. Lo stesso fanno alcuni reparti della 26a divisione Corazzata e della 29a Panzergrenadieren.

“Accenditi per accenderla”. Interventi d’arte sulle cabine elettriche

L’Associazione di artisti Serendippo lancia una call per artisti, disegnatori e illustratori, dal titolo Accenditi per accenderla.

Lo scopo è quello di realizzare interventi artistici sulle oltre settanta cabine elettriche installate da Enel Sole nel comune di Bologna, nell’ambito di un’operazione di ammodernamento dell’illuminazione pubblica con tecnologia led.

Gli interventi sono realizzati entro il 15 ottobre 2016, secondo un piano concordato con Urban Center, Enel Sole e Comune di Bologna.

La filosofia del progetto R.U.S.Co (Recupero Urbano Spazi Comuni) di Serendippo prevede l’impiego dei linguaggi della public art per la cura di spazi pubblici.

La rassegna teatrale “Un posto per i Ragazzi”

La Lega Coop promuove la rassegna Un posto per i Ragazzi, cartellone teatrale dedicato ai bambini e alle scuole che non ha riscontri in Italia.

Per ospitare questa iniziativa di ricerca e produzione di spettacoli curata dalla Cooperativa La Baracca, viene appositamente ristrutturato e adattato il teatro San Leonardo.

La chiesa sconsacrata di via San Vitale ha vissuto negli anni Settanta la grande stagione creativa del nuovo teatro italiano (Gruppo della Rocca, Teatro dell’Elfo, Leo De Berardinis, Magazzini Criminali, Dario Fo, ecc.) sotto la gestione della Cooperativa Nuova Scena.

Dopo alcune fortunate stagioni al Teatro San Leonardo la Baracca trasferirà la sua attività per i ragazzi al Teatro Testoni nel quartiere Bolognina.

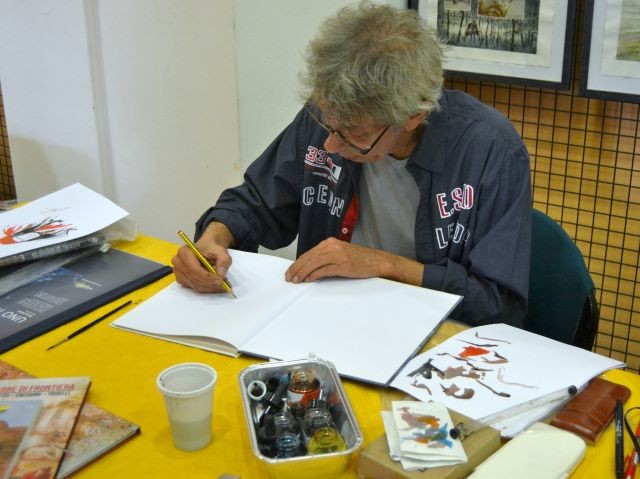

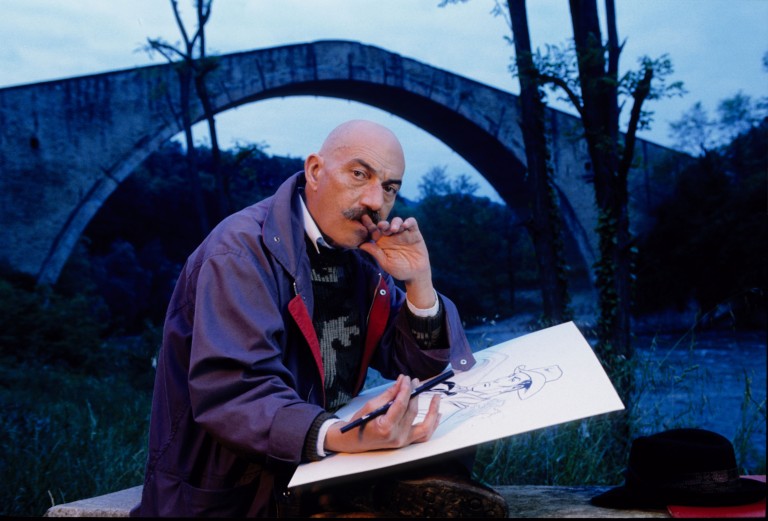

Muore il disegnatore Sergio Tisselli

All'età di 63 anni scompare Sergio Tisselli, uno dei più bravi disegnatori di fumetti e illustratori bolognesi, cresciuto alla corte di Roberto Raviola, in arte Magnus.

L'autore di Alan Ford lo volle con sé per Le Avventure di Giuseppe Pignata da lui sceneggiate, che uscirono a puntate sulla rivista “Nova Express” di Luigi Bernardi a partire dal 1993.

Tisselli aveva da poco pubblicato La costellazione del cane, una storia ambientata a Bologna durante la peste del 1630, argomento della sua tesi di laurea in Storia moderna.

L'impegno successivo furono le illustrazioni per Le avventure di Kim, liberamente tratte dal romanzo di Kipling, con il fresco ricordo di un viaggio in India.

Negli anni Novanta Tisselli ha lavorato a vari progetti legati all'Appennino e al territorio emiliano. Sulla rivista “Savena Setta Sambro” è apparso il racconto La locanda dei misteri, con testi di Maurizio Ascari. Sulla stessa ha poi disegnato La storia di Bellosta che ballò col diavolo, scritta da Adriano Simoncini.

Nel 2004 ha disegnato Occhi di Lupo, avventura sceneggiata dal prof. Giovanni Brizzi e ambientata in Appennino all'epoca della discesa di Annibale. Ad essa ha fatto seguito nel 2006 Foreste di morte.

Dal 2009 ha realizzato numerose illustrazioni per conto dell'IBC della Regione Emilia-Romagna, esposte nelle mostre Nove passi nella storia, Il mondo in un paese e In cerca dell’altrove (con Valeria Cicala e Vittorio Ferorelli).

Negli anni Duemila si è dedicato soprattutto alle illustrazioni ad acquerello, molte delle quali di ambientazione western. La ricerca è culminata in vari portfolio e nella collaborazione al libro di Renato Genovese 51 storie sugli indiani d’America, edizioni Little Nemo.

Nel 2015 l'esordio su "Color Tex" con la storia Sfida alla vecchia missione – testo di Pasquale Ruju – gli ha consentito di affacciarsi al mercato francese.

Tisselli è stato uno degli artefici principali del Magnus Day, che si tiene ogni anno a Castel del Rio con la partecipazione di vari autori e l'esecuzione di mostre, convegni, presentazione di libri. Nel 2008 fu lui a disegnare il piatto della tradizionale Sagra dei Marroni.

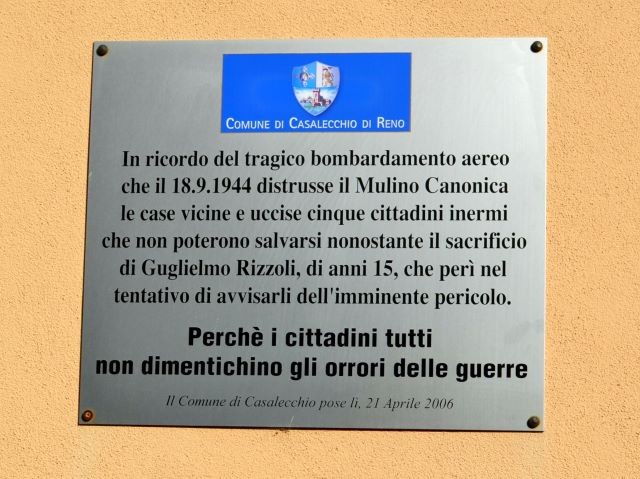

Tragico bombardamento alla Croce di Casalecchio

Un bombardamento aereo distrugge alla Croce di Casalecchio il Mulino della Canonica e le case vicine, uccidendo cinque persone. Rimane colpito anche un giovane di 15 anni, Guglielmo Rizzoli, accorso ad avvisare gli operai del pericolo imminente.

L'antico mulino, che macinava semi oleosi e poi grano, attorno al 1890 era stato dotato di una centralina che riforniva di elettricità anche il borgo della Croce.

L'area bombardata comprende, oltre il mulino, l'ex filanda della Canonica e l'edificio della Badia.

La filanda della Canonica era fino al 1929 la fabbrica più grande della provincia di Bologna. Nel 1880 occupava 500 operai, in maggioranza donne e ragazzini.

Nel pieno della crisi della canapa subì i danni del terremoto e la proprietà decretò la chiusura degli impianti.

Divenuta caserma, dopo l'8 settembre venne abbandonata dai militari e saccheggiata dalla popolazione: in un solo giorno sparirono viveri, armi ed arredi.

La Badia - ex convento dei Canonici Renani e fortezza militare al tempo dei Visconti, situato nei pressi di un guado del fiume Reno - divenne proprietà del demanio attorno al 1860. L'edificio principale fu allora adibito a deposito di artiglieria.

Tra le due guerre fu invece utilizzato come convalescenziario militare, mentre l'area circostante divenne autoparco del Regio Esercito.

Già gravemente lesionato, il complesso della Badia sarà quasi completamente distrutto dai bombardamenti nel 1945. I resti saranno in seguito demoliti per far spazio a edifici civili.

Sterlino

@ via Murri, 113, 40137, Bologna

Il campo sportivo dello Sterlino, voluto dal presidente del Bologna Foot-Ball Club Rodolfo Minelli, fu solennemente inaugurato il 30 novembre 1913.

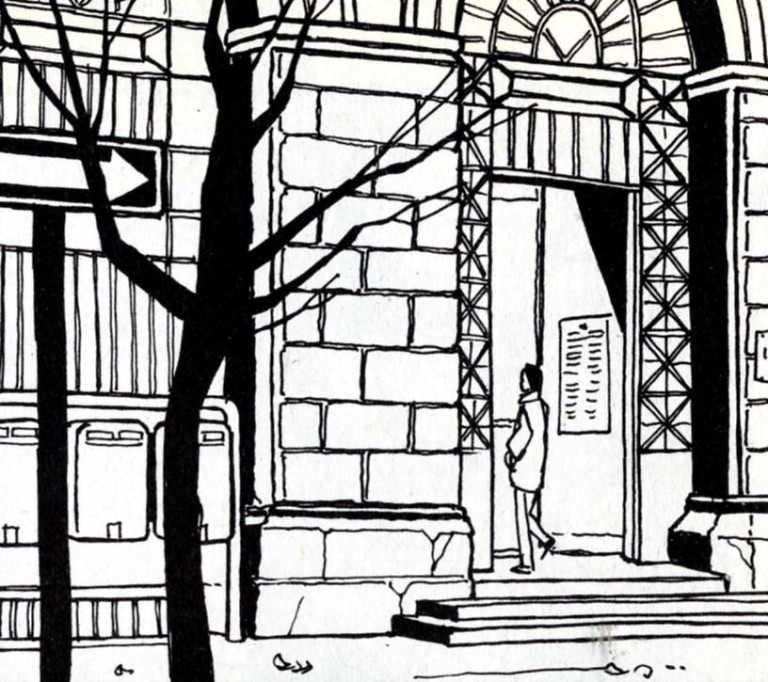

Sala Borsa

@ Piazza del Nettuno, 3, 40124 Bologna

La prima Borsa di Commercio all'interno del Palazzo Comunale venne ampliata su progetto dell'ing. Filippo Buriani, capo dell'Ufficio Tecnico, e inaugurata il 18 gennaio 1884.

Prati di Caprara

@ via Prati di Caprara

La vasta area nella periferia occidentale fuori Porta San Felice, dal XVI secolo di proprietà della famiglia senatoria dei Caprara, all'inizio dell'800 divenne Piazza d'Armi.

Francesco Zambeccari

Primogenito del senatore Giovanni Zambeccari e di Marianna Bentivogli, Francesco Zambeccari ebbe una vita avventurosa.

Militò nella marina spagnola e russa, fu denunciato al Tribunale dell'Inquisizione, finì anche prigioniero dei Turchi.

Palazzo Sanguinetti già Aldini

@ Sanguinetti già Aldini

L'antica facciata voluta dal cardinale Riario alla metà del XVI secolo venne ridisegnata nel 1798 da G. B. Martinetti, che conservò il cornicione in terracotta con fregio e lo prolungò lungo tre arcate del portico. Nello sfondo del cortile è una prospettiva di L. Busatti del XIX secolo. Nell'interno dipinti di S. Barozzi, A. Basoli, P.Facelli, G. Lodi e sala "alla boschereccia" di V. Martinelli e P. Palagi (1805).

Palazzo Monti poi Salina

@ Monti poi Salina

Venne costruito interamente su progetto di Carlo Francesco Dotti (1736-38). Nel cortile si conserva un pozzo del XIV secolo della bottega dei Dalle Masegne. All'interno si trova una galleria decorata da Marcantonio Franceschini e Giangiacomo Monti e dipinti di Onofrio Zanotti, Giacomo Savini.

Arena del Sole

@ Teatro Arena del Sole

Fu edificata su progetto di Carlo Aspari nel 1810, in forma di teatro all'antica a cielo aperto, come "luogo dato agli spettacoli diurni" su una parte dell'antico convento di Santa Maria Maddalena. Il prospetto fu rimaneggiato con la costruzione dell'attuale facciata porticata nel 1888, su disegno di Gaetano Rubbi, con statue di Alfredo Neri.

Banca Nazionale ora d'Italia

@ Nazionale ora d'Italia

L'edificio fu progettato dall'architetto Antonio Cipolla tra gli anni 1861-64 a conclusione di una sistemazione ottocentesca di tutta l'area, per la realizzazione della nuova piazza Cavour, ottenuta con la demolizione delle antiche vie Borgo Salamo, dei Libri, Miola e della chiesa di Sant'Andrea degli Ansaldi. La ricca decorazione del portico e dell'interno del palazzo è di Gaetano Lodi.

Palazzo Zucchini Solimei

@ via Galliera, 4

Una sera intervenne anche Oriani; ma allorché si avvide che gli altri invitati, consegnando il pastrano alla guardaroba, scoprivano una regolare marsina, non ardì presentarsi col suo "smoking" da ciclista, e non si avanzò oltre l'anticamera.

(L. Federzoni)

Giorgio Bassani

Studente a Bologna

Giorgio Bassani nasce a Bologna in viale XII Giugno, da una famiglia ebraica benestante. Pochi mesi dopo la nascita va a vivere a Ferrara, dove frequenta le scuole e si diploma con buoni voti al Liceo "Ariosto".

Nel 1934 si iscrive a Lettere all'Università di Bologna. Grazie a Francesco Arcangeli inizia a frequentare le lezioni di storia dell'arte di Roberto Longhi, che si rivela un maestro fondamentale. Il rimando tra letteratura e arte sarà una costante della sue opere narrative.

Attorno al maestro di Alba si forma, tra i colleghi universitari, un gruppo di amici accomunati da interessi letterari: oltre ai ferraresi Lanfranco Caretti e Franco Giovanelli, vi sono Francesco Arcangeli, Attilio Bertolucci e Antonio Rinaldi. Alcuni di essi sono ammessi alle famose "esercitazioni" - sedute di riconoscimento e attribuzione di dipinti e affreschi - svolte dal professore con pochi intimi, in parallelo alle lezioni.

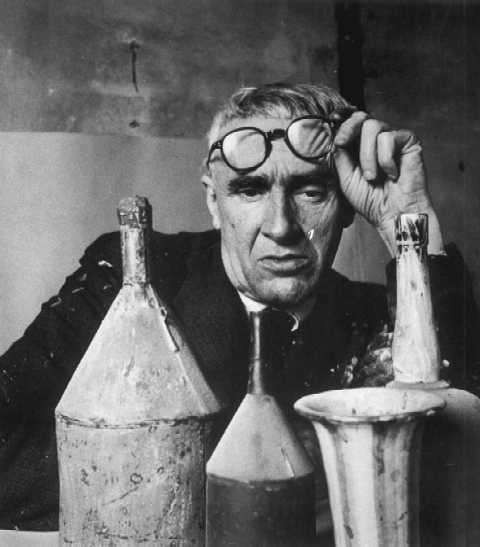

Assieme frequentano la bottega di Giuseppe Raimondi, in piazza Santo Stefano e lo studio di Giorgio Morandi in via Fondazza. Il costante confronto con questi protagonisti della vita culturale bolognese, lo aiutano a definire il suo stile e la sua poetica.

Appare nel 1935 sul "Corriere padano" il suo primo racconto, III classe, sugli studenti pendolari tra Ferrara e Bologna. Il tema del viaggio in treno sarà un leitmotiv nella sua futura produzione letteraria. Altri temi sono legati all'immaginario pittorico: riproduzioni da De Pisis e Morandi ricorrono sulle copertine dei suoi libri. La mediazione artistica, assieme alla memoria, diviene una componente essenziale della sua visione della realtà. Le poesie del periodo universitario, basate sull'insistenza attorno a pochi elementi costanti, sono accostabili alle nature morte di Morandi.

A Bologna conosce Carlo Ludovico Ragghianti, critico d'arte lucchese e esponente antifascista del Partito d'Azione, che lo avvia all'impegno politico nella Resistenza. Benché desideri laurearsi con Longhi, per motivi pratici preferisce fare una tesi su Niccolò Tommaseo con il prof. Calcaterra.

Nel 1940 pubblica Una città di pianura, con lo pseudonimo di Giacomo Marchi. Ad Arcangeli confessa la sua fatica a trovare uno stile adatto a descrivere le persone intimamente. Vorrebbe farlo con pochi dialoghi, attraverso elementi razionali: luci, ombre, oggetti, silenzi ...

A me piacerebbe di costruire partendo finalmente da una posizione completamente oggettiva; esser capace di costruire con freddezza, armoniosamente. Ah, poter scrivere un racconto ordinato e organizzato come un saggio critico.

Vita e opere

A Ferrara, durante la seconda guerra mondiale, Giorgio Bassani insegna italiano e storia agli studenti ebrei espulsi dopo le leggi razziali e svolge un'intensa attività politica clandestina come membro del Partito d'Azione. Nel 1943 è arrestato come antifascista. All'uscita dal carcere sposa Valeria Sinigallia e lascia la sua città, rifugiandosi a Firenze e poi a Roma. Nella capitale trascorre il resto della vita.

Dopo la pubblicazione dei primi versi e racconti, è invitato a collaborare alla rivista letteraria "Botteghe Oscure". Nel 1953 esce La passeggiata prima di cena, nel 1955 Gli ultimi anni di Clelia Trotti. Nello stesso anno diventa redattore di "Paragone", la rivista di Anna Banti e del suo maestro Roberto Longhi.

Ha qui occasione di frequentare e stringere una duratura amicizia con Pier Paolo Pasolini. Entrambi non si riconoscono nel neorealismo, non riconoscono la soggezione della letteratura alla politica. Democrazia nella cultura è per loro "accrescimento di conoscenza per il fine della libertà" (Siciliano).

Nel 1955 entra in contatto con il gruppo della rivista "Officina", promossa dal poeta di Casarsa assieme ad altri amici bolognesi.

Lo stesso anno fonda l'associazione "Italia Nostra". Nel 1956 pubblica Cinque storie ferraresi, con cui vince il Premio Strega. Inizia a scrivere sceneggiature di film per Mario Soldati, Michelangelo Antonioni, Alessandro Blasetti, Luigi Zampa.

Per dieci anni, dal 1957, insegna storia del teatro all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico". Nel 1958 pubblica Gli occhiali d'oro. E' direttore editoriale alla Feltrinelli e in questa veste promuove capolavori sconosciuti quali Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e Il dottor Živago di Boris Pasternak. Lascia l'incarico nel 1963 per un dissidio con l'editore sulla pubblicazione del libro di Arbasino Fratelli d'Italia.

Nel 1960 escono Una notte del '43 e Le storie ferraresi, suoi capolavori narrativi. Continua a collaborare a vari giornali e riviste e a scrivere sceneggiature. Nel 1962 ottiene il suo massimo successo editoriale con il romanzo Il giardino dei Finzi-Contini, in cui ricostruisce il mondo della ricca borghesia ebraica ferrarese durante il fascismo. Da esso è tratto un fortunato film diretto da Vittorio De Sica, che ottiene l'Oscar, ma è da lui sconfessato.

Nel 1964 esce Dietro la porta. Diventa per un anno vicepresidente della RAI e presidente di Italia Nostra. Si allontana dal Partito Socialista per aderire ai repubblicani dell'amico La Malfa.

Iniziano nel 1967 i suoi soggiorni estivi a Maratea, dove ambienta le poesie delle raccolte Epitaffio (1974) e In gran segreto (1978). Pubblica L'airone (1968), L'odore del fieno (1972), Dentro le mura (1973) e Il romanzo di Ferrara (1974).

Nell'ultimo periodo della sua vita, dopo la separazione coniugale, convive con l'americana Portia Prebys. Muore a Roma nel 2000 a seguito una lunga malattia, che ne mina il fisico e la mente. È sepolto, per sua volontà, nel cimitero ebraico di Ferrara.

Sirena del Pincio

@ via Indipendenza. Bologna

Bella mia, dal fondo algosoDel mar nostro vieni su!In te vuole il suo riposoLa mia bronzea gioventú.

...

(G. Carducci)

Filippo De Pisis

Una specie di San Luigi Gonzaga, di giovanile Sant'Antonio, buono da stare con i bambini e gli innocenti. Poiché, anche nella sua sbrigliatezza, fatta di rossore e di compunzione, qualcosa come un odore di sagrestia, e il profumo dei gigli marciti ai piedi dell'altare, passava dentro il disegno, la siluetta di un poetino d'avanguardia, in cui amava di presentarsi.(G. Raimondi)

Studente a Bologna

Anche prima di venire a studiare all'Università - si iscrive nel novembre 1915 - De Pisis conosce bene Bologna, città natale della madre. Sulle sue colline trascorre lunghe estati ospite nelle ville di famiglia.

Nel 1911 - ha appena quindici anni - è a Villa Donini a Longara, vicino a Calderara di Reno, dai parenti della madre. E' tutto occupato in studi di entomologia, va a caccia di farfalle, raccoglie piante per un erbario, che più tardi donerà all'Università di Padova. Ha a disposizione una biblioteca per le sue assidue letture; ricalca figurini di moda e si interessa agli affreschi che decorano la villa, opera di Alessandro Guardassoni, il migliore pittore bolognese a metà dell'800.

Nell'estate del 1912 è con la sorella e i cugini a Villa Padovani all'Osservanza. Continuano gli interessi scientifici e letterari. Scrive novelle, piccoli saggi, che raccoglie in grossi "zibaldoni". Imposta una sorta di diario letterario leopardiano. L'anno seguente è di nuovo a Longara.

Nel 1914, anno della licenza liceale, passa l'estate a Villa Bortolomasi, presso Bologna. Studia intensamente i pittori ferraresi "con interesse erudito".

Nel 1915 è ospite a Villa Pallavicini alla Croara, sulle colline di gesso, che affiancano la valle del Savena. Occupa una cameretta al terzo piano del palazzo settecentesco, "attorniato di cipressi e con tre campane di bronzo sul tetto". Su un grande tavolone di noce sparge le sue esercitazioni erudite e le prime prove letterarie, che risentono del "venticello futurista". E' comunque ancora soprattutto la poesia crepuscolare che lo interessa di più.

Durante questa estate scrive la maggior parte delle prose che formano il suo primo libretto, I canti della Croara, che verrà stampato, a spese della sua famiglia, nel marzo 1916, con una affettuosa prefazione di Corrado Govoni. Tre delle poesie in esso contenute saranno pubblicate su "La Riviera Ligure" di Mario Novaro. Subito dopo il primo, vede la luce un secondo libretto, Emporio, contenente "preziose e decadenti prose liriche" (Naldini). A Bologna va a salutare Maria Pascoli, sorella del poeta, da lui profondamente amato.

Nell'autunno del 1915 va a Venezia per la visita militare ed è riformato per nevrastenia. Nel 1916 viene a Bologna per frequentare l'Università. Cerca subito di legarsi all'ambiente artistico e letterario della città, frequenta ritrovi come il Caffè di San Pietro e il Caffè della Barchetta. Conosce Giuseppe Raimondi, al quale lo legherà una duratura amicizia, Giovanni Cavicchioli, Umberto Saba, Dino Campana, Giuseppe Ravegnani. Passa l'estate a Cesenatico, dove rinsalda l'amicizia con Marino Moretti e frequenta Alfredo Panzini, che lo accompagna nelle passeggiate in bicicletta.

A Bologna riempie ora per ora quaderni e diari con annotazioni su ciò che lo colpisce per la strada o ciò che gli capita, oppure motivi per le sue prime novelle. Le sue pagine sono un intrico di calligrafia, è "come a mettere gli occhi, e le mani in un pollaio ...". Durante il soggiorno universitario in città scrive Vaghe stelle dell'Orsa, il Diario di Bologna (1916-1918) e le Lettere al fratello Leone.

Nei mesi successivi le sue frequentazioni letterarie si allargano: legge gli autori francesi in voga, corrisponde con Tzara, con i vociani Soffici e Papini e con il compositore futurista Balilla Pratella. Al caffè o nel negozio di Raimondi in piazza Santo Stefano conosce Giorgio Morandi, per la cui opera manifesterà sempre grande ammirazione e stima. Comincia a collaborare con racconti e disegni con la rivista "La Brigata" di Binazzi e Meriano, e con "La Raccolta" di Raimondi e Bacchelli.

De Pisis giungeva puntuale ogni sera al caffè con i suoi fogli ancora freschi d'inchiostro, e mormorava, fra il timido e il convinto: "Ho scritto per te una cosa, molto bella, che piacerebbe a De Chirico". Naturalmente non piaceva a Bacchelli, che fingeva di non vederla, quando gliela passavo, prima di mandarla in tipografia. (G. Raimondi)

Questo periodo è segnato dalla conoscenza, nella sua Ferrara, della pittura di De Chirico, Savinio e Carrà. Vuole diventare il parallelo letterario degli artisti metafisici. Scrive il racconto metafisico Mercoledì 14 novembre 1917, che pubblica l'anno successivo presso la Tipografia Paolo Neri di Bologna. Oltre che a scrivere, comincia a disegnare molto, incuriosito soprattutto da figure efebiche e statuarie: la ricerca sul corpo umano sarà costante nella sua carriera di pittore.

Nell'ultimo periodo bolognese si fa più serrata la frequentazione del gruppo rondista raccolto attorno a Raimondi e Bacchelli: conosce meglio Morandi, che pian piano supera le prime diffidenze verso di lui come poeta e come pittore. Conosce Vincenzo Cardarelli, di passaggio in città.

Con il raggiungimento della laurea nel 1920 - tesi su Giovanni Pascoli - si aprono per l'inquieto De Pisis nuove prospettive e nuovi traguardi: andrà a Roma, poi a Parigi ... I contatti col capoluogo emiliano e con gli amici bolognesi (Raimondi, Morandi, Arcangeli) non saranno però mai interrotti.

La vita in breve

Nasce a Ferrara nel 1896 da nobile famiglia. Inizia a disegnare intorno al 1904 sotto la guida del pittore ferrarese Odoardo Domenichini. Nel 1906 si trasferisce con la famiglia in Palazzo Calcagnini, dove allestisce vari rifugi, pieni di strani oggetti, di bibelot. Nel 1913 si iscrive al liceo, dove ha per compagno Italo Balbo. In questo periodo è più impegnato con l'entomologia e la scrittura, mentre il disegno e la pittura sono interessi marginali.

Durante un soggiorno a Venezia, in osservazione in un ospedale psichiatrico, studia grandi artisti come Giorgione, Tintoretto, Tiepolo ed esegue schizzi di giovani ricoverati. Nel 1916 a Ferrara conosce De Chirico, Savinio e Carrà, presenti in città per il servizio militare e assorbe avidamente la lezione metafisica. La sua ammirazione sconfinata è malamente ricambiata dai fratelli De Chirico che, all'inizio, lo considerano un rompiscatole e uno spostato.

Dopo il periodo di studi universitari a Bologna, nel 1920 si stabilisce a Roma. Qui conosce Giovanni Comisso e inizia con lui un'amicizia destinata ad approfondirsi nel tempo. Frequenta gli ambienti cultuali più avanzati della città, come il Caffè Greco e l'Aragno, dove si riuniscono gli esponenti della "Ronda". Conosce gli artisti futuristi, il fondatore di "Valori plastici" Mario Broglio, il pittore Spadini; tiene conferenze, scrive prose. Si considera ancora più letterato che pittore.

Nel 1923 insegna materie letterarie ad Assisi, studia gli affreschi della basilica, dipinge nella campagna circostante. Conosce il poeta Le Cardonnel, amico di Rimbaud e Verlaine, col quale traduce Orazio, scrive una raccolta di poesie erotiche. Il principe Massimo gli mette a disposizione a Roma un grande studio, che chiamerà la "gabbia d'oro".

Nel 1925 si trasferisce a Parigi, dove riallaccia i rapporti con De Chirico e Savinio. La città lo conquista subito ed esercita un'influenza profonda sulla sua opera pittorica. Rimane lontano da ogni movimento d'avanguardia e assimila invece la moderna pittura francese - da Delacroix agli impressionisti - in modo personale, attraverso l'esperienza della metafisica. La sua esecuzione diviene via via più rapida, i colori vivi, chiari, risaltano su sfondi appena accennati. Il suo particolare neo impressionismo riscuote grande successo tra il pubblico francese:

Quelques poissons, quelques fleurs lui suffisent puor dire avec une sorte d'ingenuité eblonie ou de désinvolture élegante, ironique, des choses juste, neuves, captivantes. (P. Fierens)

Montale definisce il suo stile una "pittura a zampa di mosca".

Nel 1928 espone nella capitale francese nella rassegna dedicata a "Les artistes italiens de Paris" e a Venezia nella sala ordinata da Paresce sulla scuola di Parigi. Il successo di critica e di mercato della sua opera non cesserà più. Nel 1931 è presente con cinque dipinti alla Quadriennale romana e l'anno seguente invia diciassette opere alla Biennale veneziana. Nel 1933 si trasferisce per qualche tempo a Londra, dove frequenta la National Gallery. Espone con successo a Londra, Roma, Parigi. Da tempo trascorre le sue estati in Cadore con la madre. Continua a scrivere saggi e pubblicare articoli su periodici come "Meridiano" e "Emporium". Nel 1938 frequenta a Parigi Umberto Saba.

Nel 1939 torna definitivamente in Italia. Si sposta tra varie città (Vicenza, Bologna, Roma), per stabilirsi infine a Milano, in una camera dell'Hotel Vittoria, in cui riceve artisti e letterati. Nel 1942 è minacciato di confino come "perturbatore della morale". Si trasferisce a Venezia, dove compera il palazzetto San Bastian. La Biennale gli dedica nel 1948 una mostra personale. Negli ultimi anni è spesso ricoverato in cliniche per malattie mentali (Villa Fiorita a Brugherio, Villa Maggio in Valsassina, Bologna), ma continua a dipingere paesaggi e nature morte. Muore a Milano nel 1956, ospite nella casa del fratello Francesco.

Settantasette (+ 40)

Iniziò con una jacquerie, quante volte ce lo siamo ripetuto, ed entrammo nella storia. Volevamo eliminare tutti i miti, ne abbiamo distrutti tanti, ma anche costruiti di nuovi, a tal punto che finita la meravigliosa illusione, il sogno, ci siamo trovati schiacciati dalla storia, quella pubblica, degli altri. La nostra, fatta di tenerezze, scritte sui muri, cortei gioiosi e militari, tensioni, rimane nostalgico ricordo, per alcuni neanche consapevole memoria.

(E. Scuro, Malgrado voi. Immagini di due anni di battaglie del movimento di Bologna, Bologna, B.F.T., 1979, p. 1)

La collina di Bologna

Come un grande terrazzo accessibile a tutti, un'oasi verde preservata nel tempo con lodevole lungimiranza, la collina si affaccia da mezzogiorno sui tetti rossi della "fosca e turrita" Bologna.

Arte pubblica a Bologna

Una parte della scultura bolognese in epoca fascista, forse la più significativa, fu arte per il popolo, destinata ad esaltare alcune idee forza del Regime o a decorare i luoghi simbolo della città moderna. Accantonata assieme al ricordo di una esperienza storica negativa, travolta dal mutare del gusto e degli stili, la scultura pubblica di Bologna ha subito uno strano destino: è ancora ben presente per le strade, ma risulta quasi invisibile.

Giorgio Morandi

Presentando una bibliografia di opere disponibili in Salaborsa su Morandi, non possiamo che ripetere le parole calde e accorate di Francesco Arcangeli: “Le vorrò sempre bene, caro Morandi. Lei resterà sempre un esempio fondamentale per me”.

Emilia Cinzia Perri

Emilia Cinzia Perri è nata a Cosenza e vive tra Roma e Bologna. E' da sempre appassionata di fumetti, cinema e letteratura. Insegna nei licei.

Nel 2005 ha sceneggiato l'albo Korea 2145, su disegni di Enzo Troiano, vincendo il premio Carlo Boscarato, categoria miglior esordio. Ha pubblicato racconti in antologie edite da Delos Books, Alcheringa, Plesio.

Nel 2016 ha sceneggiato per Kleiner Flug l'albo Salomè, con disegni di Silvia Vanni. Nel 2017 per Watson Edizioni è uscito il suo primo romanzo, Un fantasma molto affamato. In seguito dal 2018 ha pubblicato un Graphic Novel in due volumi dal titolo La musa dimenticata 1 e La musa dimenticata 2. L'opera è stata dedicata alla figura di Osamu Tezuka. Recentemente Episodi spin-off della Musa dimeticata sono in corso come webtoon su Tapas. Il volume Legati da un filo ha vinto il Premio Il Battello a Vapore 2021. Nel 2024 per la Bao Publishing insieme alla disegnatrice Silvia Vanni, cura i testi della biografia dedicata a Sylvia Beach, la libraia più famosa del secolo scorso.

Note da: E.C. Perri, D Daniels, La musa dimenticata 1, Milano, Hazard, 2018

E.C. Perri, D Daniels, La musa dimenticata 2, Milano, Hazard, 2019

Sito: https://emiliacinziaperri.wordpress.com/

Oratorio di San Rocco

@ Via Calari, 4, Bologna

Fu costruito nel 1614 dalla Compagnia di Santa Maria della Pietà e di San Rocco sopra la chiesa. Nel 1626 fu riccamente affrescato con le Storie della vita di San Rocco, dipinte da grandi artisti di scuola bolognese: Guercino, Massari, Colonna, Cavedoni e altri.

> Tiziano Costa, Marco Poli, Conoscere Bologna, Bologna, Costa, 2004, p. 373

Emiliano Mattioli

Nasce a Bologna il 4 aprile 1979. Dal 2002 al 2004, pubblicati dalla casa editrice Black Velvet, escono cinque numeri della serie semestrale Mirabolante Almanacco dei fratelli Mattioli, per i quali Emiliano scrive i testi sui disegni del fratello Francesco.

Nel 2002 crea il personaggio di Gigi la piccola oloturia, che pubblica tuttora online su uno strip-blog. Attualmente cura, insieme al gruppo Nuvole Elettriche, un portale di promozione del fumetto online in Italia ed il sito ufficiale del fratelli Mattioli, sul quale è anche possibile visualizzare i videogiochi da loro realizzati, tra cui ricordiamo le nuove versioni di Lupo Solitario del 2017 presentate nella rassegna Disognando in Salaborsa dal fratello Francesco e daMauro Corradini.

Sito ufficiale Fratelli Mattioli

Palazzo delle Poste

@ via Toschi, 4, Bologna

Nel 1893 cominciarono gli sventramenti per la costruzione di piazza Minghetti, sulla quale si affacciano gli importanti edifici della Cassa di Risparmio e il palazzo delle Poste, costruito tra il 1909 e il 1911 su progetto dell’ingegnere Emilio Saffi. Al centro della piazza alberata fu sistemata la statua di Marco Minghetti (1818-1886), statista di origine bolognese, opera dello scultore Giulio Monteverde, inaugurata dal Re d’Italia il 28 giugno 1896.

> Tiziano Costa, Marco Poli, Conoscere Bologna, Bologna, Costa, 2004, p. 201

Annamaria Cancellieri

Annamaria Cancellieri è nata a Roma il 22 ottobre 1943. Si è laureata in Scienze Politiche all'Università La Sapienza e dal 1972 è entrata nell'amministrazione del ministero dell'Interno.

Walter Vitali

Walter Vitali è nato a Minerbio, in provincia di Bologna, il 30 settembre 1952. È laureato in Filosofia all'Università di Bologna con una tesi sull'organizzazione delle federazioni di Bologna e Imola del PCI dal 1945 al 1986.

Matteo Lepore

Matteo Lepore è nato a Bologna, nel quartiere Savena, nel 1980.

Si diploma presso il Liceo classico Galvani e si laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea svolge un periodo di stage a Bruxelles presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni europee della Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2007 e il 2009 consegue un Master in Relazioni internazionali, un Master in Edilizia e urbanistica e un Master in Economia della cooperazione all’Università di Bologna.

Virginio Merola

Virginio Merola è nato a Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, nel 1955. Vive a Bologna dal 1960. E' diplomato al liceo Minghetti e laureato in Filosofia presso l'Università di Bologna. Ha lavorato presso la Società Autostrade, ed è stato delegato e responsabile sindacale Cgil del settore autostrade.

Altre risorse

Altri progetti e percorsi su Bologna online

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.