Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

-

1913Nuove scuole elementari comunaliL'edilizia scolastica comunale ha in questi anni notevole impulso: la volontà di dotare la città di più adeguate strutture vede concordi maggioranza e opposizione. Nel 1910 sono state inaugurate tre nuove scuole, intitolate a Ernesto Masi, Ferdinando Berti, e Giovanni Battista Ercolani, sorte lungo i viali di circonvallazione, nelle zone liberate dall'abbattimento delle mura. Altri edifici scolastici sono costruiti nel forese, sulle aree prima occupate dalle lunette dell'ex campo trincerato, cedute al Comune dal demanio. Si comincia ad intitolare le nuove scuole ad uomini illustri invece che alla località in cui sorgono, per dar loro maggior prestigio. Nel 1913 sono inaugurate le scuole Panzacchi. Nel 1915 sarà la volta di altre quattro scuole, ampliate o costruite di recente, intitolate a Giosue Carducci, Giovanni Pascoli, Luigi Bombicci e Severino Ferrari. Si tratta di uomini, che si sono distinti per il loro sostegno all'istruzione popolare e alla scuola pubblica e laica. Alla fine del 1915 il Comune dispone di 90 nuove aule, per 4.500 alunni.dettagli

-

1913Ferruccio Busoni direttore del Liceo musicaleFerruccio Busoni (1866-1924), compositore e pianista di grande fama, diviene direttore del Liceo musicale. Lascerà Bologna nel 1915, allo scoppio della grande guerra e si trasferirà a Zurigo, per mantenere una posizione personale neutrale.dettagli

-

1913Il progetto di fognatura generale di Arturo CarpiLa Giunta comunale designa l'ing. Arturo Carpi (1864-1935) alla direzione del riparto appositamente creato per lo studio della fognatura generale della città. Un'inchiesta, promossa a livello nazionale dal sen. Nicola Badaloni, ha stabilito che Bologna è tra le città peggiori del Regno riguardo allo stato delle sue fogne. L'impianto esistente è costituito da una fitta rete di condutture costruite in epoche diverse. Le tubature presentano forme irregolari e le pendenze sono poco funzionali. Molti chiavicotti consorziali sono sconnessi e fessurati e percolano acque reflue nelle falde. Senza adeguata manutenzione le tubature sono diventate permeabili e il rischio di inquinamento del sottosuolo è altissimo. Il complesso progetto Carpi, elaborato nel volgere di alcuni anni, è presentato in Comune nel 1913. La sua realizzazione sarà però ritardata dai contrasti tra vari uffici dell'Amministrazione, dallo scoppio della guerra mondiale e dalla stessa figura dell'ingegnere, troppo legato alla giunta moderata di Giuseppe Tanari. La nuova rete fognaria sarà completata nel corso degli anni Trenta, dopo il rilascio dell'autorizzazione definitiva, nel 1929, da parte del Ministero della Sanità.dettagli

-

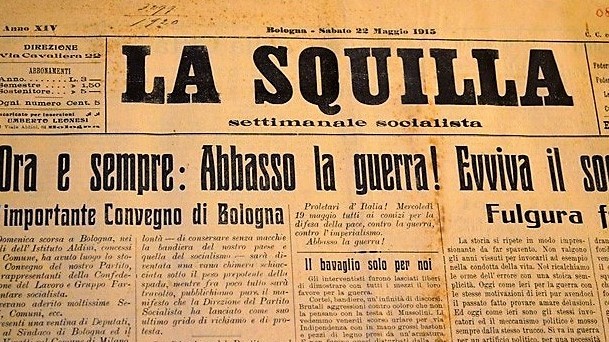

1913Mussolini non si candida a BolognaL'Unione socialista bolognese offre la candidatura di uno dei tre collegi locali a Benito Mussolini, direttore de L'Avanti, che declina l'invito. Le voci di un possibile coinvolgimento elettorale a Bologna si ripeteranno nel marzo 1915, con il leader romagnolo oramai su posizioni interventiste.dettagli

-

1913Angelo Caviglioni futuristaIl pittore bolognese Angelo Caviglioni (1887-1977) conosce Marinetti e il futurismo durante un viaggio a Londra. Subito dopo dipinge i primi quadri nello stile del nuovo movimento (Ferrovia sotterranea, Chelsea Bridge e altri). Sarà anche il primo pittore ad esporre un quadro compiutamente futurista a Bologna (I trams, 1914). Nel dopoguerra si dedicherà all'aeropittura (Aerei sulla città, 1928), partecipando alle principali mostre cittadine. Rimarrà per tutta la vita fedele allo spirito artistico e allo stile futurista, “refrattario e ostile a qualsiasi altra corrente artistica” (Mandelli).dettagli

-

1913Sventramento di Borgo San GiacomoComincia lo sventramento del borgo di San Giacomo, previsto nell'ambito della convenzione tra Comune e Università per la costruzione di nuovi istituti scolastici. Si procede all'abbattimento di una zona pittoresca e molto povera tra viale Filopanti e le vie Belmeloro, Sant'Apollonia e San Giacomo. Gli abitanti sono trasferiti in baracche costruite appositamente in periferia.dettagli

-

1913Sciopero alla Baschieri e PellagriI dipendenti della fabbrica di polvere da sparo Baschieri e Pellagri di Castenaso reclamano un aumento di 25 centesimi del salario giornaliero e l'assegnazione al sindacato del collocamento di nuova manodopera. La ditta risponde a queste richieste licenziando tutto il personale. Viene allora proclamato uno sciopero totale della produzione e inizia una lunga e dura vertenza. La Baschieri assume nuovi dipendenti, che gli operai in lotta chiamano “crumiri”, e li fa proteggere dall'esercito. Un reparto di cavalleria in assetto di guerra staziona nel paese, mentre la popolazione fraternizza con gli scioperanti. Con l'avvicinarsi della guerra mondiale la Baschieri e Pellagri di Castenaso si amplia notevolmente e anche la vicina fabbrica di conserve è requisita dall'esercito e trasformata in Officina del Genio. La smobilitazione nel dopoguerra porterà di nuovo notevoli problemi occupazionali e lunghi scioperi.dettagli

-

1913Il cinematografo FulgorIn via Pietrafitta (poi via Montegrappa), all'angolo con via Indipendenza, è inaugurato il cinematografo Fulgor, ricavato da alcuni locali di Palazzo Vignoli, opera di Coriolano Monti (1860-1865). Il salone interno è suddiviso in due ordini di posti da una balaustra in ferro. Le pareti sono decorate con allegorie “borghesi” alla maniera di Adolfo De Carolis. Nel 1930, con l'avvento del sonoro, il cinema sarà ristrutturato con l'applicazione di pannelli fono-assorbenti, che copriranno la decorazione liberty. Nel dopoguerra si avrà un nuovo allestimento, a cura dell'arch. Leone Pancaldi (1915-1995).dettagli

-

1913Il liquore di PedrettiFerdinando Pedretti, merciaio, pescatore, massimo esperto del fiume Reno e proprietario del noto ristorante Pedretti a Casalecchio di Reno, costituisce assieme ad alcuni soci, tra i quali il cavalier Gazzoni, la Company Triplex Anisette, per la fabbricazione di un liquore su licenza della farmacia del Vaticano. Il Triple Anisette San Pietro è infatti una invenzione del suo direttore, il Rev. Padre Fra Diodato Camurani dell’Ordine dei Fatebenefratelli. La distillazione avviene in un locale del ristorante Pedretti, poi il liquore è imbottigliato in fiaschette di gres, che imitano la campana della basilica di San Pietro a Roma. La maggior parte di esse verranno esportate negli Stati Uniti durante il proibizionismo. Il ristorante Pedretti, divenuto albergo in muratura dal 1910, vanta illustri ospiti, quali Giosue Carducci, l'ing. Zannoni, Guglielmo Marconi. Dal 1889 al locale è annesso un piccolo teatro in cui recitano anche grandi attori come Ermete Zacconi. Gli ampliamenti dell'attività dei Pedretti sono all'ordine del giorno almeno fino alla grande guerra.dettagli

-

1913Il cioccolatino FIAT di MajaniLa ditta Majani, produttrice di cioccolato, ottiene la licenza di vendere con la denominazione FIAT un bonbon di sua invenzione, composto di quattro strati di crema di cacao e mandorla. Esso è risultato vincitore del concorso per un cioccolatino pubblicitario promosso dalla ditta torinese di automobili nel 1911, in occasione del lancio della Tipo 4. Il cremino FIAT avrà grande successo commerciale e sarà in seguito brevettato in tutto il mondo.dettagli

-

1913Il Compartimento ferroviario di Bologna a Palazzo PizzardiEntra in funzione il Compartimento ferroviario di Bologna. E’ formato sottraendo linee e stazioni a quelli di Firenze, Ancona e Genova. La sede direzionale è collocata a Palazzo Legnani-Pizzardi, un grande edificio all'angolo tra via Farini e via San Mamolo risalente al XVI secolo, appartenuto nell'800 al marchese Luigi Pizzardi, primo sindaco di Bologna dopo l'Unità. Il palazzo è stato ristrutturato nel 1870 dall'ingegner Antonio Zannoni, che ha innalzato la nuova facciata su via Farini e costruito il portico, prima inesistente. Venduto nel 1885 alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, da allora per i bolognesi è semplicemente "il palazzo delle Ferrovie".dettagli

-

1913“Mezza barba” a Palazzo GrassiTermina il restauro dell‘antico Palazzo Grassi (XIII sec.) dall’alto portico in legno, situato in via Marsala - un tempo via Larga di San Martino. Nella circostanza viene demolita la parte destra del portico, che risulta pericolante. Secondo Corrado Ricci, al palazzo viene fatta “una mezza barba”.dettagli

-

1913Giuseppe Tugnoli campione di getto della pietra e di lancio della palla vibrataAi campionati italiani del 1913 il bolognese Giuseppe Tugnoli (1888-1968) vince il primo titolo di getto della pietra. Si ripeterà l'anno successivo e anche nel dopoguerra (1919 e 1920). I campionati di getto della pietra si terranno fino al 1922 e all'atleta della Virtus rimarrà il record relativo, con metri 17,71. Un torneo si è svolto anche ad Atene nel 1906, nella prima edizione delle Olimpiadi. E' stato vinto dal greco Georgantas con un lancio di oltre 19 metri. Da allora questa specialità, considerata la più dura nel settore dei lanci - utilizza un attrezzo di 14 libbre (6,35 kg) - non ha più fatto parte delle discipline olimpiche. Dotato di “una poderosa muscolatura” e di un forte carattere, Tugnoli sarà campione italiano anche nel getto del peso (1913, 1914, 1920, 1923), nel lancio del disco (1914, 1922, 1923) e nel tiro del giavellotto stile libero (1919). Parteciperà senza fortuna (12°) al torneo di getto del peso alle Olimpiadi di Anversa del 1920. Come il compagno virtussino Oprando Bottura, impegnato nel giavellotto, subirà lo strapotere degli atleti del nord. Nella sua carriera sportiva si cimenterà anche nel lancio della palla vibrata, un pesante pallone munito di impugnatura - in pratica un antenato del martello - usato in ginnastica per sviluppare gli arti superiori e inferiori. Un attrezzo simile è utilizzato tra '800 e '900 in Germania e in Italia per un gioco di squadra chiamato palla a sfratto o pallasfratto.dettagli

-

1913Artisti bolognesi alla Prima Secessione romanaAlcuni giovani artisti bolognesi partecipano alla Prima Secessione romana, allestita nell'ala sinistra del Palazzo delle Esposizioni. Il sodalizio, dedito “a incoraggiare particolarmente ogni manifestazione di arte giovanile”, è nato in seguito all'abbandono polemico della Società Amatori e Cultori di Belle Arti da parte di una cinquantina di soci pittori. La mostra prende esempio da analoghe iniziative sorte negli anni precedenti a Vienna e Berlino. Il Consiglio della Secessione sceglie opere italiane e straniere, ma gli artisti possono anche liberamente proporsi. Nelle varie sale internazionali trovano spazio Alfredo Protti (1882-1949), Guglielmo Pizzirani (1886-1971), Garzia Fioresi (1888-1968), Carlo Corsi (1879-1966), Giuseppe Graziosi (1875-1942), Augusto Sezanne (1856-1935). Ferruccio Scandellari (1882-1937), ex allievo del Collegio Venturoli, è responsabile della decorazione di quattro sale della mostra. Protti ottiene la sua consacrazione esponendo sei opere.dettagli

-

27 gennaio 1913Puccini contestato al Teatro del CorsoSi tiene al Teatro del Corso la prima rappresentazione a Bologna della Fanciulla del West di Giacomo Puccini. La prima assoluta, diretta da Arturo Toscanini, si è tenuta a New York il 10 dicembre 1910. Un gruppo di studenti universitari, conquistati al futurismo, solleva una gazzarra con fischi e botte. Partecipano alla rissa anche alcuni “ghebiosi” e giovani artisti, quali Osvaldo Licini e Severo Pozzati. Francesco Balilla Pratella, il teorico della musica futurista, ha tempo prima definito le opere di Puccini “basse, rachitiche e volgari”.dettagli

-

8 marzo 1913Il giornale anarchico "La Barricata"L'8 marzo esce a Bologna il primo numero del settimanale anarchico “La Barricata”, diretto da Domenico Zavattero. Resterà soprattutto un periodico locale e cesserà le pubblicazioni in aprile, dopo solo sei numeri. Il giornale nasce dai contrasti scoppiati nella redazione de “L'Agitatore”, periodico di azione rivoluzionaria guidato da Armando Borghi e Maria Rigyer. La polemica tra i leader anarchici dominerà i sette supplementi alla “Barricata”, che usciranno con il titolo di “Canaglie rosse”.dettagli

-

8 aprile 1913Lo sciopero dei fornaciaiInizia l'8 aprile un lungo sciopero nelle fornaci. I fornaciai, che producono 2.000-2.200 mattoni al giorno in 11-12 ore di lavoro, con misere paghe intorno alle 3 lire, presentano, tramite un loro Comitato di agitazione, una serie di rivendicazioni sui salari e sui cottimi. Tranne i padroni della Società Anonima Emiliana, gli altri industriali dei laterizi negano le richieste degli operai e comincia un duro braccio di ferro, che si protrarrà fino al 22 agosto. Per quattro mesi i fornaciai vivranno solo con il sussidio settimanale di 4 lire offerto dalla solidarietà di altre categorie. Faranno “la fame grande” con le loro famiglie, riuscendo però a contrastare i tentativi padronali di riprendere e normalizzare la produzione, supportati dall'intervento della forza pubblica e di crumiri provenienti dal Veneto.dettagli

-

9 aprile 1913Una "vaccheria" e un chiosco ai Giardini MargheritaIl signor Enrico Cappelli, proprietario dell'Albergo Cappello, si impegna a costruire all'interno dei giardini Margherita, al costo di 10.000 lire, una “vaccheria” con sei vacche nei pressi della chiesa della Misericordia e un chiosco per la vendita di birre e patate.dettagli

-

8 maggio 1913Ritrovamento di una necropoli etrusca fuori porta San VitaleDurante la costruzione di nuovi caseggiati dell'Ente Autonomo Case Popolari nell'area dell'attuale Cirenaica, fuori porta San Vitale, vengono rinvenute alcune tombe antiche. I reperti relativi sono esaminati dal direttore del museo archeologico Gherardo Ghirardini, che li data tra l'800-900 a.C., attribuendoli alla fase più antica della civiltà villanoviana. Tra il 1913 e il 1915 è avviata una vasta campagna di scavo nell'area ancora libera da edifici, che è compresa tra le attuali vie Musolesi, Bentivogli, Fabbri e Vincenzi. Vengono portate alla luce 808 tombe etrusche. Nel 1919 è rinvenuta un'altra importante necropoli villanoviana nella vicina via Rimesse, con 318 tombe. Entrambe gli scavi adottano metodi moderni e sono accompagnati da una esauriente documentazione grafica e fotografica. Le sepolture delle necropoli orientali, riferite alla prima fase della civiltà villanoviana (900-700 a.C.), sono quasi tutte costituite da un ossuario biconico coperto da scodella con pochi oggetti di corredo, che rimandano al sesso del defunto e al suo ruolo nella comunità: le tombe femminili sono caratterizzate da fusaiole in terracotta, quelle maschili dai rasoi in bronzo. L'abitato costruito nei pressi del corso del Savena venne abbandonato dopo il VIII secolo a.C. a favore di una zona più occidentale, fra i torrenti Aposa e Ravone.dettagli

-

23 maggio 1913L'acquedotto di Borgo PanigaleSi concludono i lavori, iniziati nel 1911, per la costruzione del nuovo acquedotto di Borgo Panigale, originato da prelievi dalla falda acquifera sotterranea, sulla sinistra del fiume Reno. Si tratta di cinque pozzi, dai quali l'acqua è sollevata e condotta in un serbatoio della località Vallescura, ai piedi delle colline di Bologna. L'impianto, progettato dall'ing. Arturo Natali dell'Ufficio Tecnico comunale, sarà gestito dall'Officina del Gas fino al 1926. La convenzione tra la Società del Gas e il Comune prevede che il centro e i quartieri orientali di Bologna siano alimentati dall'acqua del Setta, la periferia occidentale dai nuovi pozzi di Borgo Panigale. L'approvigionamento idrico cittadino sarà potenziato nei decenni successivi, con lo scavo di nuovi pozzi nella falda prossima al Reno (Centro Tiro a Segno del 1932-37, Centro San Vitale del 1973) e sulle conoidi del Savena (Centro di Fossolo del 1948) e dell'Idice (Centro di Mirandola del 1979).dettagli

-

12 giugno 1913L’Associazione contro la diffusione della tubercolosiÈ fondata l’Associazione contro la diffusione della tubercolosi. Opera, sulla base di sovvenzioni comunali e private, per arginare e combattere questa malattia, di cui si calcola siano affette, nella tipologia polmonare, circa 1.500 persone in città. Il 2 marzo 1914 l’Associazione aprirà un dispensario nei pressi della chiesa di San Domenico, con una sezione adulti e una per l’infanzia. La struttura, che sarà trasferita nel 1930 in via Venturoli, ha lo scopo di evidenziare la malattia e avviare i soggetti colpiti alla cura. Per i bambini dai 5 ai 12 anni è inaugurato inoltre un asilo campestre in una villa della frazione Cinquanta del Comune di San Giorgio di Piano. Altre strutture pubbliche, atte a fronteggiare la tubercolosi infantile, saranno le colonie marine e montane e le scuole all’aperto: la prima comincerà a funzionare ai Giardini Margherita nel 1917.dettagli

-

21 luglio 1913L'Arcivescovo investito dal tramAll'angolo tra via Urbana e via Tagliapietre, la carrozza che trasporta mons. Della Chiesa, di ritorno da Gaibola, dove ha recitato i Vespri solenni, è investita dal tram n. 32, proveniente dal Meloncello. Il cocchiere viene sbalzato dal suo seggiolino, mentre all'interno l'Arcivescovo e il suo seguito rimangono illesi. Come ringraziamento dello scampato pericolo, il futuro papa Benedetto XV farà restaurare a sue spese le due statue presenti sul cantone del convento del Corpus Domini, dove è avvenuto il sinistro.dettagli

-

agosto 1913Il distretto delle fornaciA Bologna sono attive numerose ditte che producono laterizi. La Società Anonima Galotti gestisce nove fornaci - da cui escono mattoni e tegole per l’edilizia e terracotte ornamentali - nelle località di Battiferro, Arcoveggio, Corticella, Borgo Panigale e Sostegnazzo. La Società Anonima Stanzani ne gestisce altre sei: all’Arcoveggio a Idice e a San Lazzaro di Savena. Imprese minori possiedono una fornace ciascuna: Società Anonima Emiliana, Fratelli Cavina, Vito Roncovassaglia e Fratelli Cordara. Si tratta di impianti dotati di forni tipo Hoffmann “a fuoco continuo”, con dimensioni diverse: ciascun camerino può cuocere dai 6-7000 mattoni ai 10.600 della fornace “Arcoveggio 3” della Galotti. Nella zona del Canale Navile sono attive ben undici fornaci. Una simile concentrazione si spiega con il fatto che la zona è “particolarmente ricca di ‘buona argilla’ alluvionale, oltre ad essere abbastanza vicina alla città e ben collegata ad essa” grazie alla via d’acqua e a strade come via Beverara, via dell’Arcoveggio e via Galliera (poi Corticella). Oltre duemila lavoratori addetti alle fornaci sono iscritti alla Lega, fortemente osteggiata dagli industriali. Nell’agosto del 1913, dopo un lungo sciopero dei fornaciai, viene firmato un accordo in cui gli industriali si impegnano a scegliere il nuovo personale da elenchi forniti dal sindacato.dettagli

-

5 agosto 1913La prima volta a LourdesDopo “una fervida organizzazione e preparazione spirituale”, l'Arcivescovo mons. Giacomo Della Chiesa accompagna il primo pellegrinaggio di bolognesi a Lourdes. I partecipanti dal capoluogo emiliano sono 270 su oltre duemila provenienti da tutta l'Italia, trasportati con una carovana di otto treni. Assieme a mons. Della Chiesa presiedono il viaggio i vescovi di Vicenza e Pontremoli. Il primo pellegrinaggio nazionale a lourdes risale al 1908. Sessanta malati e un centinaio di accompagnatori raggiunsero il santuario della Vergine dei Pirenei in occasione del cinquantesimo anniversario delle apparizioni.dettagli

-

20 settembre 1913Il primo congresso nazionale del commercio girovagoIl 20 e 21 settembre si tiene a Bologna il primo congresso nazionale dei “girovaghi“, venditori ambulanti e espositori delle fiere. Ai partecipanti sono concesse riduzioni dei biglietti ferroviari e marittimi. In apertura lo scrittore Olindo Guerrini saluta i convenuti con una piccola composizione poetica. Nel corso dei lavori è decisa la costituzione di una Federazione nazionale con sede a Bologna "con lo scopo di unificare l'indirizzo delle varie associazioni nel lavoro di conquista e di difesa della categoria". In un ordine del giorno è espresso il programma di difesa della classe, in cui è dichiarato, tra l'altro, "il boicottaggio degli industriali e commercianti che non dichiarino il massimo rispetto al commercio girovago".dettagli

-

21 settembre 1913La Clinica Pediatrica Gozzadini e la Clinica Oculistica al Sant'OrsolaTra il 1911 e il 1914 sono edificate la Clinica Pediatrica (istituita nel 1899) e la Clinica Oculistica dell'Ospedale Sant'Orsola. Il padiglione d'ingresso dell'ospedale pediatrico, destinato alla cura dei bambini fino a 12 anni, “purchè bolognesi”, è inaugurato il 21 settembre 1913. E' stato edificato grazie alle donazioni della contessa Gozzadina Gozzadini (1855-1899) e del consorte conte Zucchini. Il progetto è di Leonida Bertolazzi (1852-1913), autore anche del nuovo edificio del S.Orsola su viale Hercolani. Le decorazioni con motivi liberty di Alfonso Borghesani (1882-1964), applicate alla superficie della facciata, riscattano in parte “la banalità dell'impianto” architettonico (Cresti). Quattro sculture in altorilievo di pregevole fattura sorreggono medaglioni in cui è inciso il motto: “Charitas Scientia Pro Parvulis” (la carità e la scienza per i bambini). Durante la grande guerra la clinica oculistica e quella pediatrica saranno utilizzate per il ricovero e la cura di circa 21.000 militari feriti. I soldati ospitati dalla clinica pediatrica, abbondantemente ingessati agli arti superiori, saranno chiamati dai nazionalisti “gli aeroplani del Gozzadini”. Solo al termine del conflitto (1923) le strutture diventeranno cliniche universitarie. Nel suo periodo iniziale il Gozzadini sarà ordinato e retto dal dott. Carlo Francioni (1877-1925), insigne medico e docente universitario. Nel decennio 1925-35 nell'area del policlinico Sant'Orsola verranno costruite anche la clinica Medica e quella Ostetrica - Ginecologica.dettagli

-

24 settembre 1913Francesco Baracca atterra a BolognaProveniente da Taliedo (Milano), il Tenente di Cavalleria Francesco Baracca (1888-1918) giunge nel corso di un raid aereo ai Prati di Caprara. L'aviatore romagnolo, ai comandi di un Nieuport 80 CV, approfitta dell'occasione per sorvolare la natia Lugo, applaudito dai suoi concittadini. Baracca sarà tra i difensori di Bologna nei primi mesi della Grande Guerra. Diverrà poi l' "Asso degli Assi" dell'aviazione italiana, con oltre trenta veivoli nemici abbattuti. Morirà precipitando sul Montello il 19 giugno 1918. L'orazione funebre alle sue esequie, che si svolgeranno il 26 giugno a Quinto di Treviso, sarà pronunciata da Gabriele D'annunzio (1863-1938). Lo stemma con il cavallino rampante sulla fusoliera dell’aereo di Baracca apparirà solo nel 1917, dopo che l’alleato francese avrà fornito i nuovi caccia Nieuport 17 e SPAD VII e XIII. Nel 1923 sarà adottato da Enzo Ferrari per i suoi bolidi rossi, su consiglio della madre dell'eroe.dettagli

-

26 settembre 1913Muore Alfonso RubbianiMuore Alfonso Rubbiani (1848-1913), influente e controverso intellettuale, autore di un piano di recupero e valorizzazione della città antica senza precedenti. Impegnato in gioventù nell'attività politica, nelle file del movimento cattolico - fu tra i difensori di Roma nel settembre 1870 - si dedicò in seguito con grande passione al restauro di molti monumenti bolognesi, ispirandosi alle teorie e al metodo di Eugène Violet-le-Duc (1814-1879). Fu titolare dell'Aemilia Ars e animatore, assieme al conte Francesco Cavazza, del Comitato per Bologna Storica e Artistica. Durante il restauro della basilica di San Francesco, a partire dal 1886, riunì attorno a sè una gilda di artisti, che lo seguì poi in altre imprese volte a recuperare il volto medievale e rinascimentale della città: dalle piccole chiese di Santa Maria degli Angeli e dello Spirito Santo, ai palazzi della Mercanzia e dei Notai, al palazzo di Re Enzo. Nell'ultimo suo scritto (Bologna riabbellita, 1 gennaio 1913) enunciò chiaramente - quasi un testamento spirituale - le motivazioni del suo operato: "Restituire alle antiche architetture guaste dal tempo e dagli uomini, la pristina integrità nei modi e nei limiti suggeriti dagli avanzi di lor forme e dai documenti". La sua attività di "ricreazione in stile" provocò notevoli polemiche tra i cultori delle Belle Arti. Suo acerrimo nemico fu l'ing. Giuseppe Ceri - letteralmente buttato fuori dalla chiesa durante il funerale di Rubbiani - che lo chiamava il “malfattore petronico”, impegnato a "falsificare il falsificabile". Di tutt'altro avviso era il parere di Vittorio Pica, curatore dell'Esposizione di Torino del 1902, che lo considerava un mistico della bellezza, "dotato di fervida fantasia inventiva".dettagli

-

1 ottobre 1913L'aeroporto militare ai Prati di CapraraLa piazza d'armi dei Prati di Caprara, già utilizzata per una “Settimana aviatoria” nel 1910, è trasformata in campo d'aviazione per i veivoli e i dirigibili dell'Esercito. Ospita la VIII Squadriglia Aeroplani, al comando del tenente Calderara. Alla fine della grande guerra sarà intitolato a Fausto Pesci, aviatore pluridecorato, morto in combattimento nel 1916. Ospiterà la 115a Squadriglia di Ricognizione. Trasferito l'aeroporto a Borgo Panigale nel 1931, il terreno dei Prati di Caprara diventerà campo di gioco e sede delle esercitazioni paramilitari del Sabato fascista. Durante la seconda guerra mondiale sarà utilizzato come campo di concentramento per prigionieri alleati.dettagli

-

12 ottobre 1913Il Cinema-Teatro ApolloAl civico 38 di via Indipendenza apre il teatro Apollo, destinato a diventare uno dei famosi locali di varietà situati su questa importante arteria cittadina. Nell'ampia sala decorata in stile eclettico, si alternano riviste, serate di varietà, operette e spettacoli cinematografici. All'inizio fu tentata, con scarso successo, anche l'opera lirica. In platea vi sono solo file di sedili. La galleria è molto ampia, come le balconate ai lati. Il teatro, che ospiterà "stelle" quali Titina Castagna, Dina Evarist, Lydia Johnson, sarà distrutto nel corso del devastante bombardamento alleato del 25 settembre 1943. Dopo la guerra sarà ricostruito e rinascerà come Cinema Metropolitan.dettagli

-

26 ottobre 1913Trionfo socialista nelle elezioni politiche d'ottobreL'accordo stretto tra liberali e cattolici, nell'ambito del cosiddetto patto Gentiloni, non argina a Bologna l'avanzata socialista: nelle elezioni politiche del 26 ottobre, a suffragio “quasi universale”, la sinistra riporta una vittoria schiacciante, conquistando sei collegi su otto. Il PSI ottiene 42.441 voti, quasi metà dell'elettorato. Tra gli eletti Claudio Treves, Genuzio Bentini e Alberto Calda. Bologna non è più “un'isola bianca al centro della provincia rossa”. Si dimettono il sindaco e il presidente dell'Amministrazione provinciale. Al loro posto sono nominati due commissari governativi, che resteranno in carica fino alle elezioni amministrative del giugno successivo.dettagli

-

novembre 1913Le targhe di Verdi e di Wagner nel Teatro ComunaleNell'atrio del Teatro Comunale vengono sistemate in via definitiva due targhe in stile liberty dello scultore Silverio Montaguti (1870-1947), che raffigurano i due giganti della musica dell'800: Richard Wagner e Giuseppe Verdi. La targa del compositore tedesco, beniamino dei bolognesi, con “il maestro su un fondo di walkirie scatenate nella celebre e scatenante cavalcata” (Contini), è stata realizzata sette anni prima. Il Comune ha deciso di aggiungere anche quella del “cigno” di Busseto, in occasione del centenario della nascita, ponendo fine alle interminabili polemiche suscitate dai suoi appassionati sostenitori.dettagli

-

10 novembre 1913IX Congresso tipografico nazionale. L'opera di Cesare RattaDal 10 al 15 novembre si svolge a Bologna il IX Congresso tipografico nazionale (IV della Federazione del libro). Il membro più anziano della commissione ordinatrice è il bolognese Cesare Ratta (1857-1938), che assume la presidenza. Ratta ha dedicato e dedicherà tutta la vita, con la sua Officina, alla produzione di volumi di grafica di altissima qualità, xilografie e incisioni di artisti “tra De Carolis e il Novecento”, per i quali avrà fama nazionale e internazionale. E' inoltre uno dei principali protagonisti del rinnovamento delle arti grafiche italiane tra '800 e '900. Il 10 novembre, all’apertura del Congresso, inizia a funzionare in via Mazzini 50, sotto l’egida di Cesare Ratta, suo primo direttore, la Scuola Professionale Tipografica di Bologna, voluta e promossa fin dal 1908 da un gruppo di operai tipografi per elevare il livello culturale e professionale dei grafici.dettagli

-

21 novembre 1913Muore Francesco AcriMuore Francesco Acri (1834-1913), filosofo calabrese seguace di Gioberti e Rosmini, traduttore di Platone, insegnante di storia della filosofia all'Università di Bologna tra il 1872 e il 1911. A partire dal 1895 rappresentò per parecchi mandati il partito cattolico nel Consiglio comunale. Definito “il filosofo innamorato di Dio”, fu un rigoroso ed entusiastico difensore dell'educazione religiosa cattolica e si battè perciò a lungo per l'introduzione del catechismo nelle scuole. Fu anche sostenitore della partecipazione dei cattolici alla vita pubblica, per fronteggiare il laicismo progressista ai suoi tempi dominante.dettagli

-

24 novembre 1913Fogne nelle vie centraliIl sindaco liberale Nadalini, oramai dimissionario, decide di costruire le fogne nelle vie Rizzoli, Archiginnasio, Farini e nelle piazze Nettuno, Vittorio Emanuele II e Galvani, nonostante manchi la copertura finanziaria. Si ripropone di saldare il debito con i proventi dell'allargamento del Mercato di Mezzo, dopo le elezioni amministrative (che però non lo vedranno rieletto). Oltre che nella zona centrale, la rete fognaria è ampliata nei nuovi quartieri periferici di Bertalia e Bolognina.dettagli

-

25 novembre 1913Progetto di depuratoreHenry Desrumaux redige a Milano il Progetto di depurazione della città di Bologna. In questo stesso anno il Comune pubblica in tre volumi, con relazione, disegni e calcoli, il Progetto per la fognatura della città. La questione fognaria sarà riproposta da numerosi progetti durante la prima metà del secolo (Olmi, 1920-24, Schnellhefter, ecc.), tutti caratterizzati dall'utilizzo dei vecchi canali per lo scolo delle acque luride.dettagli

-

30 novembre 1913Il campo di calcio dello SterlinoCon un “vibrante” discorso del poeta e tifoso Giuseppe Lipparini è inaugurato il campo di football dello Sterlino, voluto dal presidente del Bologna Foot-Ball Club Rodolfo Minelli. Il terreno di gioco, ricavato nel parco della villa Hercolani in via Toscana (poi via Murri), fuori porta Santo Stefano, ha la particolarità di essere leggermente in salita e ciò costituisce, in genere, un vantaggio per la squadra di casa. Il campo è dotato di una comoda tribuna coperta, capace di ospitare il bel mondo cittadino, e di accessi molto più agevoli che alla Cesoia, dove, per assistere alle partite, occorreva scendere una ripida scala a pioli. La partita inaugurale si disputa tra Bologna e Brescia e termina 1 a 1. L'impianto, il più importante a Bologna fino alla costruzione del Littoriale, sarà intitolato ad Angelo Badini, giocatore rossoblu italo-argentino scomparso prematuramente. Anche dopo l'inaugurazione del nuovo grande stadio, il campo dello Sterlino verrà utilizzato per le squadre giovanili e i campionati minori fino agli anni Sessanta, quando sarà trasformato dal CONI in un moderno complesso polisportivo.dettagli