Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

-

1912La palazzina Crespi di Giulio MarcovigiE' ultimata la costruzione del palazzo in via Matteotti 21, caratterizzato da grandi fregi in cemento di gusto floreale, uno dei più chiari esempi di architettura Art Nouveau a Bologna. E' opera di Giulio Marcovigi (1870-1937), versatile figura di ingegnere e giornalista, amico di Zanardi e Turati, che diverrà in seguito specialista di edilizia ospedaliera. Sarà tra l'altro autore, assieme a G.C. Arata, del complesso del Nuovo Ospedale Maggiore di Niguarda a Milano. A Bologna firmerà il progetto dell'ospedale sanatorio Pizzardi in località Bellaria e curerà l'ampliamento del Policlinico Sant'Orsola.dettagli

-

1912Dino Campana si iscrive alla Facoltà di ChimicaDino Campana (1885-1932), giovane irrequieto e turbato originario di Marradi, dopo un periodo di viaggi e avventure e una degenza nel manicomio di Imola (dal 5 settembre al 31 ottobre 1906), si iscrive nuovamente alla Facoltà di Chimica farmaceutica dell'Università di Bologna, già frequentata nel 1906. Comincia a pubblicare alcune sue poesie su rivistine goliardiche, quali "Il Papiro" o "Il Goliardo", firmandosi con strani pseudonimi, come Campanone, Campanula e Din Don. In questo periodo entra anche in contatto con l'ambiente futurista toscano. Lo smarrimento del manoscritto delle sue poesie da parte di Ardengo Soffici lo costringe a riscriverle a memoria. La raccolta i Canti orfici sarà finalmente pubblicata nella natia Marradi nel 1914 dalla tipografia Ravagli. Campana continuerà a frequentare i caffè letterari bolognesi, quali il bar Nazionale e il Caffè San Pietro, nei quali farà conoscere i poeti maledetti Verlaine e Rimbaud e dove tenterà di vendere copie dei suoi canti, con aggiunte autografe di testi occasionali. Terrà inoltre fecondi rapporti con gli intellettuali locali, da Giorgio Morandi a Riccardo Bacchelli, da Bino Binazzi, che sarà il suo unico vero amico, a Giuseppe Raimondi. Internato nel 1918 con la diagnosi di una grave forma di psicosi schizofrenica, morirà nel manicomio di Villa di Castelpulci, presso Firenze, nel 1932.dettagli

-

1912L'editore Bongiovanni pubblica le opere di Balilla PratellaNel 1912 l'editore F. Bongiovanni pubblica la prima parte della Teoria della musica e il volume Musica futurista del romagnolo Francesco Balilla Pratella (1880-1955), con un disegno in copertina di Umberto Boccioni. Già allievo del liceo classico "Galvani" a Bologna, nel 1909 il giovane Pratella, studioso di musica popolare, ha vinto il concorso Baruzzi con l'opera La Sina’d Vargoun (Rosellina dei Vergoni), messa in scena il 4 dicembre al Teatro Comunale del capoluogo emiliano. In seguito ha aderito al futurismo, pubblicando nel 1910 il Manifesto dei musicisti futuristi e l'anno successivo il Manifesto tecnico della musica futurista. La sua casa a Lugo è diventata un avamposto di Marinetti in Romagna, frequentata anche da artisti e studenti bolognesi, come i fratelli Bacchelli, Giorgio Morandi e Osvaldo Licini e giovani artisti locali, quali i pittori Giacomo Vespignani e Roberto Sella. Tra gli ospiti assidui vi è anche lo scultore Domenico Rambelli (1886-1972), che sarà autore della tomba di Pratella nel cimitero di Lugo, oltre che di importanti monumenti pubblici in Romagna (Oriani, Baracca, ecc.).dettagli

-

1912La rivista dei neoromantici "San Giorgio"Alla fine del 1912 è creata la rivista “San Giorgio”, organo dei giovani neoromantici bolognesi, che vede la collaborazione anche degli spiritualisti toscani. E' diretta da Timoteo Salaroli. Con il tono aggressivo delle riviste d'avanguardia, si batte contro i vociani e i futuristi, contro il laicismo di Augusto Murri e il classicismo carducciano. Invoca il ritorno ai valori del romanticismo ed è ostile alla "violenza della parola", quella dei cartelli pubblicitari, che tanto piace a Marinetti e Boccioni.dettagli

-

1912I "marzocchini" di Rubbiani in San FrancescoAlfonso Rubbiani disegna i leoni in bronzo destinati ad ornare la cancellata delle tombe dei Glossatori, dietro l'abside della basilica di San Francesco. La sagoma dei “marzocchini” (marzuchen in dialetto bolognese) è ispirata al simbolo della città di Firenze. Un celebre Marzocco, scolpito da Donatello, è conservato al Bargello e, in copia, in piazza della Signoria.dettagli

-

1912Le scuole CarducciInizia, su progetto dell'ing. Arturo Carpi, capo dell'Ufficio Tecnico del Comune, la costruzione dell'edificio delle scuole elementari maschili e femminili in viale Dante. Nelle 27 aule è prevista una capienza di quasi 1.400 alunni. Il plesso, intitolato a Giosue Carducci - il poeta abitava poco distante, nella chiesa sconsacrata di S.M. del Piombo - sarà inaugurato nel 1915. Durante la seconda guerra mondiale alle Carducci si terranno corsi elementari per i soldati. Il grande edificio ospiterà anche una base della Sanità partigiana per i feriti “nella fase intercorrente tra il periodo di cura quello di attesa”.dettagli

-

1912I serbatoi dell'acquedotto in viale Aldini e in via VallescuraNei pressi di viale Aldini vengono costruiti due serbatoi pensili dell'acquedotto in grado di alimentare le zone della città che si trovano a una quota elevata. Ospitano le acque provenienti dai pozzi scavati nei pressi del greto del Reno a Borgo Panigale. Fanno seguito alla costruzione in zona, nel 1878 e nel 1909, di altri due grandi serbatoi sotterranei in muratura, punti di arrivo dell'acqua proveniente dal Setta attraverso il cunicolo romano, destinati alla fornitura d'acqua per il centro cittadino. Un altro serbatoio è collocato poco distante, in via Vallescura.dettagli

-

1912La macchina per i tortellini Zamboni & TronconFondata nel 1906 da due operai provenienti dall'Arsenale Militare, la ditta Zamboni & Troncon produce, nella sua officina di via Frassinago, una macchina per fare i tortellini che ottiene la medaglia d'oro al Premio Umberto I del 1912. Con oltre 5.000 tortellini all'ora, la macchina lavora come venti massaie. Dall'azienda proverranno i tecnici fondatori di note industrie meccaniche bolognesi, come la Sasib e l'Omas. I due soci si separeranno nel dopoguerra: Giuseppe Troncon parteciperà alla fondazione della Sabiem nel 1921. Luigi Zamboni riprenderà l'azienda nel 1924 e la condurrà fino al 1930, lasciandola al figlio Antonio e ad altri due soci.dettagli

-

1912L'Unione Campanari BolognesiI campanari bolognesi fondano una associazione con il fine di tramandare la tradizione secolare del suono secondo il sistema locale. Dal 1920 essa avrà sede nella sala sotto la cella campanaria della basilica di San Petronio. I soci saranno quasi tutti campanari operanti nelle diocesi di Bologna, Imola e Faenza. Dal secondo dopoguerra il loro numero calerà progressivamente anche per le mutate condizioni del territorio, in particolare quello della montagna, e la conseguente chiusura di molte parrocchie. In alcuni casi i campanari saranno sostituiti da meccanismi di riproduzione automatici, una modalità più comoda e sbrigativa - ma certo meno suggestiva - di diffondere il suono delle campane.dettagli

-

7 gennaio 1912Esordio del tenore Ettore BergamaschiIl tenore bolognese Ettore Bergamaschi (1884-1975) inizia positivamente la sua carriera al teatro Petruzzelli di Bari, sostituendo Giuseppe Corti nella Forza del Destino di Verdi. A partire da questa buona prova, sarà protagonista nei migliori teatri del mondo per oltre venti anni. Sarà particolarmente amato dagli emigrati italiani, che lo chiameranno il "Caruso dell'America Latina" e apprezzeranno i suoi acuti folgoranti. Dal 1916 al 1920 farà una lunga tournée in Argentina, Cile, Uruguay, Brasile, esonerato dalla guerra in seguito all’accorata petizione degli attori della sua compagnia. Nel 1923 canterà in una trionfale Aida all’Opera di Parigi accanto a Claudia Muzio. Specialista del Piccolo Marat di Mascagni, a Bologna tornerà a cantare più volte, entusiasmando i suoi concittadini. Davanti ad essi, nel 1945, darà l’addio alle scene, cantando i Pagliacci di Leoncavallo all’arena del Baraccano.dettagli

-

10 gennaio 1912Linea ferroviaria diretta tra Bologna e VeronaCon l'inaugurazione del tronco tra San Felice sul Panaro (MO) e Poggio Rusco (MN) è completato il tratto emiliano della linea ferroviaria diretta tra Bologna e Verona. Il 7 aprile 1887 è stato compiuto il primo tratto tra Bologna e San Giovanni in Persiceto, seguito dal tronco Persiceto-Crevalcore, avviato il 9 giugno 1888. Il 23 luglio 1909 il treno ha raggiunto Poggio Rusco da Revere Scalo.dettagli

-

14 gennaio 1912Nasce il Consorzio fra le Cooperative Birocciai, Carrettieri e AffiniOtto cooperative della provincia, con circa 400 soci - tra esse l’Inghiaiatori di Bologna e le cooperative birocciai di vari comuni della provincia - fondano il Consorzio fra le cooperative Birocciai, Carrettieri e Affini. Il primo presidente, eletto in segreto, è Ildebrando Coliva della Birocciai di Trebbo di Reno. E’ il nucleo originario di quello che sarà il futuro Consorzio Cooperative Costruzioni. Fino al 1920 il Consorzio sarà diretto dall'ing. Attilio Evangelisti e arriverà allora a contare circa venti cooperative e 1.500 soci. Provvedendo alla fornitura della ghiaia per quasi tutta la rete stradale provinciale e comunale, sarà definito "il grande benemerito della viabilità delle strade della provincia". Nel 1927 Umberto Poluzzi, uomo di fiducia del Podestà Leandro Arpinati (1892-1945) e segretario del sindacato fascista dei fornaciai, diventerà presidente del Consorzio (denominato CCC dal 1923). Sotto l’egida fascista, sostenuto da Bruno Biagi (1889-1947), presidente dell'Agenzia nazionale per la cooperazione, raggiungerà un notevole volume d’affari e realizzerà alcune importanti opere pubbliche - il sacrario dei caduti fascisti, il liceo scientifico Righi - e infrastrutture quali la Direttissima Bologna-Firenze e le bonifiche dei fiumi Idice e Reno.dettagli

-

15 marzo 1912Muore il prof. Cesare ArzelàIl 15 marzo muore Cesare Arzelà (1847-1912), professore di calcolo all’Università di Bologna dal 1880. Teorizzò il criterio “di uguale continuità”, che porta il suo nome e pose, con i suoi studi, le basi per la giustificazione del cosiddetto Principio di Dirichlet (Hilbert). Nel 1907 ricevette il Premio Reale dei Lincei.dettagli

-

16 marzo 1912Prima esibizione di pugilatoriNell'anfiteatro di legno di piazza VIII agosto, occupato dal circo Bisini, si svolge, per la prima volta a Bologna, una esibizione di pugilatori. Si tratta di una sorta di spettacolo itinerante, promosso da Pietro Boine (1890-1914), schermidore, lottatore e campione italiano di boxe. I quattordici campioni sfilano per la città prima degli incontri, esibendosi in pose atletiche, gonfiando i muscoli, facendo smorfie feroci: più che una disciplina sportiva, il pugilato è per ora soprattutto una manifestazione da baraccone. Il match finale vede opposti, "a tutta oltranza", Boine e il campione nero americano John Robinson, con la vittoria del primo. Gli "assalti pugilistici delle varie coppie di boxer" entusiasmano il pubblico, accorso numeroso sulle gradinate del Circo Equestre Bisini.dettagli

-

6 aprile 1912Muore Giovanni PascoliSi spegne all'età di 56 anni, nella casa di via dell'Osservanza, il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912), successore del Carducci sulla prestigiosa cattedra di Letteratura italiana dell'Alma Mater. Dopo un solenne funerale a Bologna, verrà sepolto nella cappella annessa alla sua residenza, a Castelvecchio di Barga (LU). Nell'urna, scolpita da Leonardo Bistolfi, riposerà assieme alla sorella Maria. A Bologna lascerà il ricordo del suo impegno giovanile per la redenzione dell'umanità e soprattutto “il messaggio di bontà e di bellezza” contenuto nelle sue liriche.dettagli

-

maggio 1912D'Annunzio declina l'offerta di successione a PascoliDopo la morte di Giovanni Pascoli, la cattedra di letteratura dell'Università di Bologna è offerta a Gabriele D'Annunzio, che declina l'invito con un telegramma divenuto celebre: "L'onore è grande, ma il mio amore della libertà è ancor più grande". L'eventuale arrivo di D'Annunzio a Bologna non è comunque a tutti gradito: ad esempio Riccardo Bacchelli, in una lettera al "Resto del Carlino", denuncia la sua estraneità alla tradizione classicista della città.dettagli

-

13 maggio 1912Il "fittone" delle Spaderie trasloca in via ZamboniIl “fittone”, cioè il paracarro collocato in via Spaderie e considerato dalla goliardia un mitico simbolo fallico, è trasferito all'inizio del portico di palazzo Poggi in via Zamboni. Fu collocato nel 1870 dal sindaco Casarini per evitare il passaggio di carri e carrozze nell'angusta viuzza, che immetteva nel rione del mercato. Portato su una barella da due pompieri, il cosiddetto “palo del sindaco” (o goliardicamente “usèl dal séndic”) è accolto da una folla di studenti universitari, con tanto di banda e bandiere. Su un numero unico commemorativo, i goliardi decretano al fittone rimosso un nuovo nome di battesimo: Perché stava nel cuor della cittàLo si nomò dal cittadin maggioreOra ch'è accanto all'UniversitàLo chiameremo il ... palo del Rettore. La piccola ma animatissima via Spaderie, che collegava il portico del Pavaglione con il Mercato di Mezzo, scomparirà durante i lavori di allargamento di via Rizzoli. Assieme ad essa chiuderà la tabaccheria all'angolo, che offriva ai clienti - come altre a Bologna - un tubo di gomma con una fiammella a gas, con la quale era possibile accendersi liberamente il sigaro senza usare fiammiferi.dettagli

-

30 maggio 1912Il periodico "L'Azione Sindacale"Esce il primo numero de “L'Azione Sindacale” nuovo organo della Camera del Lavoro di Bologna. E' un foglio di battaglia, che ospita scritti di anarchici come Armando Borghi (1882-1968) e di sindacalisti rivoluzionari come Enrico Leone (1875-1940). Dà voce alle tante lotte sindacali, che si svolgono in città e nella provincia e che vedono protagoniste diverse categorie di operai. In questo periodo la CdL è guidata da una commissione esecutiva di sindacalisti anarchici e rivoluzionari, che propugnano l'azione diretta e l'estraneità del sindacato dalle “complicazioni politiche di carattere elettorale”. Buona parte dei lavoratori delle industrie bolognesi rimarranno fedeli alla Camera del Lavoro anarchica (Vecchia CdL) anche dopo la scissione sindacale di dicembre.dettagli

-

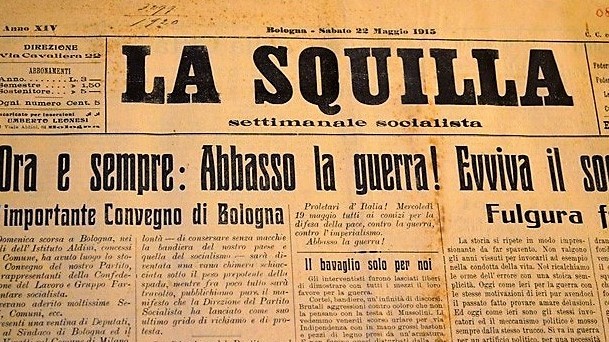

giugno 1912L'Agraria contro il prefettoDurante una delle riunioni per la soluzione del conflitto agrario a Medicina, il segretario dell'Agraria Donini si scontra con il prefetto Dallari. Quest'ultimo, fedele alle direttive del primo ministro Giolitti - che considera lo stato il mediatore neutrale delle vertenze tra capitale e lavoro - rifiuta di tenere acriticamente le parti del padronato. Denuncia anzi la posizione dell'Agraria “animata da una politica intransigente” che “mira a stabilire i principi puri del liberismo, volendo accantonare i concordati di tarifte e stabilire una concorrenza senza quartiere tanto fra proprietari che fra operai”. I padroni rifiutano il controllo e la regolamentazione dell'impiego di manodopera da parte delle Leghe socialiste, temendo di dover accettare le tariffe sindacali pur di non perdere i raccolti. Il prefetto dà ragione ai braccianti che protestano contro le violazioni dei contratti e Donini dichiara che non intende assolutamente subire le sue imposizioni. Il giornale socialista "La Squilla" giudica invece positivamente l'atteggiamento di Dallari, che “cerca di avvicinare le parti per indurle a stipulare dei concordati che assicurino per un periodo di anni l'ordine e la tranquillità”.dettagli

-

giugno 1912L'ALIAV - Associazione dei diplomati alle Aldini-ValerianiNel giugno è fondata l'associazione dei "licenziati" dell'Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani. Lo scienziato bolognese Guglielmo Marconi ne diverrà presidente onorario perpetuo. L'ITI Aldini Valeriani, fondato nel 1878, è l'erede delle Scuole Tecniche Bolognesi, istituite nel 1844 dal Comune grazie ai lasciti testamentari di Giovanni Aldini e Luigi Valeriani. Finalizzato all'insegnamento scientifico e tecnico con attività pratica di laboratorio, avrà un ruolo molto importante a Bologna nella formazione di manodopera specializzata e nello sviluppo industriale del suo territorio. Alcuni tecnici formati alle Aldini, come Otello Cattabriga, Natalino Corazza, Clementino Bonfiglioli, creeranno imprese di successo. L'ALIAV, che rimarrà attiva per tutto il secolo seguente, pubblicando un proprio Bollettino, costituirà una chiara testimonianza dell'affetto e del senso di appartenenza degli ex allievi verso “gli Aldein“.dettagli

-

11 luglio 1912Prima medaglia d'oro olimpica di un atleta bologneseNella gara della ginnastica a squadre delle Olimpiadi di Stoccolma l'Italia vince la medaglia d'oro. Tra i componenti è il ginnasta bolognese Giuseppe Domenichelli (1887-1955), portacolori della Fortitudo, che bisserà il successo ad Anversa nel 1920. Militano in squadre cittadine altri due atleti della formazione di ginnastica: il centese Adolfo Tunesi (1887-1964) della Virtus (e della Sempre Avanti!), vincitore anche della medaglia di bronzo dell'individuale, e il ferrarese Luciano Savorini (1885-1964) della Fortitudo. Bologna è rappresentata ai Giochi svedesi anche dal poderoso Renato Gardini (1889-1940), lottatore, pugile e podista di valore, che viene eliminato al 4° turno nel torneo di lotta greco-romana, categoria pesi medio-massimi. Partecipano inoltre con merito Franco Giongo (1891-1981) della Virtus, che guadagna la semifinale sia nei 100 che nei 200 mt piani, e Manlio Legat (1889-1915), atleta polivalente della Sempre Avanti!, che gareggia nel salto in lungo, nel salto con l'asta e nel decathlon.dettagli

-

28 luglio 1912Ettore Nadalini nuovo sindacoEttore Nadalini (1853-1943), avvocato e presidente dell'Ordine forense, direttore delle Opere pie, è il nuovo primo cittadino di Bologna. Assessore anziano, appartiene all'enturage dell'ex sindaco Tanari e rappresenta la continuità con con le precedenti giunte moderate. Rimarrà in carica fino alla fine del 1913. Durante il suo mandato proseguiranno i lavori di sventramento del Mercato di Mezzo.dettagli

-

6 settembre 1912Ultima "beneficiata" per Gioannino Ziotti, eroe del pallone“Il Resto del Carlino” promuove l'ultima “beneficiata” in onore di Giovanni Ziotti, protagonista del gioco del pallone con il bracciale. In campo, assieme al vecchio campione di Prato, si alternano grandi giocatori e soprattutto il suo tradizionale compagno di squadra, il battitore Antonio Dirani. “Agile, di braccio forte e d'occhio preciso”, Gioannino ha cominciato la sua carriera agonistica giocando al tamburello e passando poi, a Faenza, al pallone toscano. Nello sferisterio di via Irnerio, considerato l' "Università del bracciale", ha dato vita a memorabili duelli con Bruno Banchini, in rappresentanza dei borghi popolari di San Pietro e del Pratello. La sua trionfale carriera di atleta ha avuto come contraltare - "classico caso di genio e sregolatezza" (Emiliani) - una vita dissipata, dedita alle donne e al vino. Il pubblico bolognese, che al "giocatore di spalla valentissimo" ha dedicato nel 1883 una targa sulla tribuna del Gioco del Pallone, continuerà nonostante tutto a considerarlo "degno di perpetua memoria".dettagli

-

22 settembre 1912A Imola il convegno nazionale dei "Ciclisti rossi"Mentre a Bologna è in corso il Congresso nazionale giovanile socialista, il 22 settembre si svolge a Imola il 1° Covegno Nazionale dei Ciclisti Rossi. Nata in Emilia all'inizio del secolo, questa organizzazione ha come scopi la diffusione dello sport come esercizio fisico - con la netta opposizione allo sport agonistico e professionale - e la propaganda politica. Nei giorni festivi gruppi di giovani socialisti si recano in bicicletta nei paesi della provincia per organizzare comizi e manifestazioni e distribuire la stampa rivoluzionaria. Al Convegno di Imola partecipano circa settecento Ciclisti Rossi di varie regioni italiane, giunti da Bologna con un treno speciale. Lungo il percorso hanno fatto tappa al cimitero di Piratello e reso omaggio alla tomba del leader socialista Andrea Costa. A Imola sfilano per le strade del centro, vengono ricevuti in Municipio, assistono a un comizio di Amedeo Bordiga e Anselmo Marabini, infine visitano le istituzioni operaie e socialiste della cittadina. Quasi tutti cavalcano una bicicletta marca “Avanti!”, prodotta da una ditta di Bergamo convenzionata, e montano pneumatici “Carlo Marx”. Sono lontani i tempi in cui una guida turistica del Touring club consigliava ai ciclisti di non attraversare Imola o Faenza, per non incorrere in atti ostili. Il ciclismo era allora considerato dai repubblicani e dai socialisti un'attività borghese, militaresca, con finalità nazionalistiche, quindi ostile alla classe operaia (Gaddini).dettagli

-

15 ottobre 1912Ultimata la chiesa del Sacro Cuore di GesùTermina la costruzione della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, voluta dall'Arcivescovo Card. Domenico Svampa, che qui sarà sepolto. Progettata nel 1897 dall'architetto Edoardo Collamarini (1863-1928), è stata edificata a partire dal 1903, grazie ai fondi raccolti da Mons. Alfonso Zagni, tramite il periodico "Il Secolo del Sacro Cuore". Si tratta del primo edificio religioso costruito in periferia dopo l'abbattimento delle mura e vuole essere un monito di religiosità per chi transita in treno da Bologna. La grande cupola, che ricorda quella di S. Sofia a Costantinopoli e mutua lo stile neo-bizantino del Sacré-Coeur di Montmartre, è infatti ben visibile dalla vicina stazione centrale. Tra il 1913 e il 1914 saranno completate le decorazioni interne. L'affresco dell'altare maggiore è a cura di Domenico Ferri, la cappella di destra e il trittico d'altare sono opera di Leopoldo Perucchi. Nella cripta è il sepolcro del cardinale Svampa, sempre opera del Collamarini. La chiesa sarà dichiarata parrocchia nel 1915.dettagli

-

1 dicembre 1912La fabbrica di argenterie "Felsinea" (Wilkens-Clementi)Martin Wilkens, imprenditore tedesco di Brema, apre a Casalecchio di Reno, sulla strada dei villini liberty, la fabbrica di argenteria “Felsinea”. Il marchio usato è la pressa “ciclopica” che serve a stampare posate e vasellami. Passata nelle mani di Michelangelo Clementi, la ditta diventerà tra le più famose e rinomate al mondo per la lavorazione artigianale delle posate, con rifiniture fatte esclusivamente a amano. Per la durata della Grande Guerra l’attività commerciale sarà completamente sospesa, per la presenza in azienda di interessi tedeschi. La fabbrica sarà poi completamente distrutta durante il secondo conflitto mondiale. Ricostruita nel dopoguerra, arriverà ad occupare 120 operai. Nel 1969 la proprietà passerà alla famiglia Mantel Martelli. Con la crisi degli anni Ottanta l'azienda verrà acquistata dalla famiglia milanese Buccellati. Gino Buccellati, direttore dal 1984, trasferirà la fabbrica a Zola Predosa. Nel febbraio del 2019, dopo oltre cent'anni di attività, lo storico stabilimento di via Garibaldi sarà demolito e al suo posto verranno costruite due palazzine residenziali. Nel piccolo giardino antistante sarà ricordato Giovanni Mantel (1891-1964), il direttore più longevo della Fabbrica Argenteria Clementi.dettagli

-

13 dicembre 1912Antonio Sant'Elia si diploma all'Istituto di Belle ArtiIl comasco Antonio Sant'Elia (1888-1916) ottiene a Bologna, all'Istituto di Belle Arti , il diploma di professore di disegno architettonico, disciplina che insegnerà in città negli anni seguenti. Nello stesso periodo apre a Milano uno studio assieme all'amico Mario Chiattone (1891-1957), anch'egli diplomato a Bologna. Estensore, nel 1914, del Manifesto dell'Architettura Futurista, allo scoppio del conflitto mondiale si arruolerà, assieme a Boccioni e Marinetti, nel Battaglione lombardo volontari ciclisti automobilisti e morirà durante un assalto sul monte Ermada, nei pressi di Monfalcone, il 10 ottobre 1916. Verrà riconosciuto come il maggiore esponente del Futurismo in architettura. Il suo genio visionario sarà apprezzato all'estero prima e più che in Italia. Una più compiuta conoscenza della sua Città nuova si avrà dopo la mostra di architettura, organizzata a Torino nel 1928 da Fillia.dettagli

-

15 dicembre 1912Scissione della Camera sindacaleIl 15 dicembre il congresso provinciale delle leghe unitarie ratifica la scissione della Camera sindacale. La separazione dalla CGdL dei sindacalisti rivoluzionari, guidati da Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, è maturata durante il Congresso costitutivo dell'USI, tenuto a Modena dal 23 al 26 novembre. A Bologna la nuova Camera del lavoro confederale (CGdL), egemonizzata dai socialisti riformisti - e alla quale aderisce organicamente la Federterra - conta 242 leghe e oltre 30,000 lavoratori organizzati. Primo segretario è il socialista Carlo Gaviglio. Avrà sede dal gennaio 1913 in via Cavaliera 22. La vecchia Camera del Lavoro, con sede in Mura di Porta Lame, aderisce al sindacato anarchico USI (Unione Sindacale Italiana). E' guidata da Armando Borghi (1882-1968) di Castel Bolognese, leader sindacale dei calzolai, reduce dall'esilio a Parigi. L'USI entrerà in crisi in occasione dell'intervento in guerra dell'Italia. Il prevalere della tesi neutralista, sostenuta dagli anarchici, provocherà una grave scissione interna, con l'uscita dei sindacalisti rivoluzionari favorevoli all'intervento. Dopo la scissione la sede nazionale sarà trasferita a Bologna e verrà stampato un nuovo organo ufficiale. “Guerra di classe”. Con l'arresto e il confino di Borghi e la partenza per il fronte del suo vice, Clodoveo Bonazzi (1890-1955), la camera del lavoro anarchica sospenderà di fatto la sua attività. Avrà una effimera ripresa nel dopoguerra, ma cesserà di funzionare del tutto tra il 1923 e il '24.dettagli